Carlos Saura : les labyrinthes

de l’âme et de l’Histoire

Visions

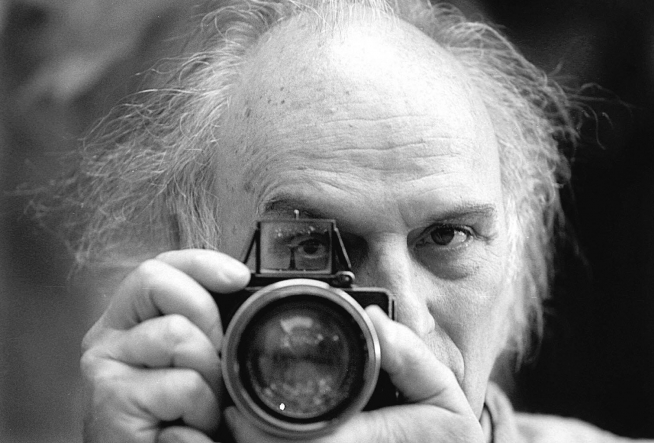

Le réalisateur espagnol Carlos Saura est décédé le 10 février 2023 à l’âge de 91 ans. Il a incarné, dans la première partie de son œuvre, une conscience à la fois critique, poétique et politique de la dictature franquiste. A travers un style métaphorique, une réflexion profonde sur le jeu et le réel, une plongée dans les méandres de la psyché en proie aux violences du présent et aux traumatismes du passé.

J’ai découvert, dans une forme d’éblouissement, l’œuvre de Carlos Saura en 1977. Jaques Dutoit, enseignant au Gymnase de Bienne, cinéphile génial et véritable passeur, avait emmené quelques étudiants – dont j’étais – dans sa 2CV cahotante et poussive aux Rencontres internationales de cinéma de Pontarlier. Grâce à l’animateur génial de ces journées Pierre Blondeau – un homme frappé de cécité qui «voyait» les films à travers les yeux de sa femme Simone – l’occasion unique, le temps d’un week-end prolongé, d’assister à une rétrospective d’un auteur magistral, encore mal connu. Je me souviens d’une salle comble où chaque projection était suivie de discussions passionnantes menées par le critique Marcel Oms.

Entre réel et imaginaire

Carlos Saura était alors au sommet de son art, inspiré par sa muse et compagne, l’actrice Géraldine Chaplin. Tout ce que l’on peut exiger, ou du moins espérer, d’un artiste authentique et original se trouve dans la première époque de cette œuvre admirable, qui s’étale de 1966 (La Chasse) à 1979 (Maman a cent ans). Une approche profonde de la création d’abord, laquelle chez Carlos Saura naît toujours d’une émotion (l’idée vient ensuite), que ce soit une image (une mère peignant sa fille), un poème, une musique, un événement autobiographique ou un rêve. Ensuite, et corollairement, une réflexion sur le cinéma, langage de la représentation et de l’ambiguïté, par nature le plus apte à traduire le jeu, fondamental chez le cinéaste, entre l’imaginaire et le réel, l’illusion et la vérité, le présent et le passé, le vécu et l’onirisme, l’apparence et le caché.

La mise en scène, rigoureuse, d’une richesse novatrice inépuisable, déploie un univers très personnalisé, avec ses personnages contradictoires et dédoublés, ses huis-clos sans échappatoire, ses décors choisis encombrés d’objets significatifs, son va-et-vient constant entre la psychologie et le socio-politique, entre l’existence individuelle et le destin collectif. Il en résulte une remarquable cohérence interne, esthétique et thématique, un équilibre quasi parfait entre la densité et la beauté, l’intelligence et l’émotion. Tissant une trame dédaléenne de correspondance entre ses films, l’art de Carlos Saura n’a cessé de se dépouiller et de s’affiner, atteignant avec la libéralisation de l’Espagne – la mort de Franco en 1975 – une liberté et une clarté étonnantes.

Dénonciation politique

L’écrivain cubain José Marti écrivait: «Assister à un crime en silence, c’est aussi le commettre.» Cette conscience de la nécessité de l’engagement de l’artiste, de la responsabilité éthique et politique de l’intellectuel en situation dans l’Histoire, Carlos Saura la possède au plus haut degré. A cet égard, son activité, par la volonté et le courage qu’elle révèle, apparaît exemplaire. Dans une Espagne franquiste plongée dans un coma politique et culturel forcé à peu près total, le cinéaste est parvenu à témoigner – avec une lucidité critique acérée – de la complexité et de la réalité multidimensionnelle de son pays.

Alors que les autres réalisateurs se voyaient condamnés au silence (José Luis Garcia Berlanga), choisissaient l’exil (Luis Bunuel) ou s’intégraient au système commercial (Juan Antonio Bardem), il n’a cessé de clamer son indignation devant tant de dignité bafouée. La seule voie de contestation possible capable de tromper la vigilance des sbires de la censure sera celle – esthétique et poétique ‑ de l’allégorie, de la fable, du détour symbolique, de l’écriture de l’imaginaire. On pressent tout de suite ce que peut avoir de profondément hispanique ce regard métaphorique et parabolique, ce réalisme fantastique et visionnaire, cette théâtralisation du monde, cette perception du présent à travers un passé reconstruit. Carlos Saura, comme Luis Bunuel, enracine son inspiration, en l’épurant cependant de toute dimension mythique et idéale, dans une tradition culturelle qui s’épanouit pendant le Siècle d’Or sous le règne de l’Inquisition (XVIe - XVIIe siècle). Il fait souvent référence à Pedro Calderon de la Barca et à son livre-phare, La vie est un songe.

Ses premiers films (jusqu’à Cria Cuervos, 1976) constituent donc une puissante dénonciation de la société franquiste, décadente, sclérosée, figée dans des structures oppressives héritées d’un passé récent. Ils brossent le portrait analytique de la génération bourgeoise qui a vécu la Guerre civile pendant l’enfance et qui profite du développement techno-économique de l’Espagne. Au centre de cet univers autoritaire et castrant se découpe une institution-clé, la famille, microcosme dans lequel se rejoignent et se reproduisent tous les pouvoirs et idéologies: le patriarcat et la prédominance du chef, le machisme égoïste et brutal avec la soumission-réduction de la femme au statut d’objet sexuel plus ou moins idéalisé, sans identité propre (Peppermint frappé, 1967).

Parmi les chiens de garde de cet ordre intérieur, on trouve également l’Église, qui a troqué sa vocation d’amour, de pardon et d’humanité contre un rôle purement instrumental et répressif, animé par la haine et la volonté de puissance. La religion n’est plus dès lors que le pilier central d’une éducation morale étriquée, rigide, stérile, uniquement soucieuse de multiplier les interdits, de culpabiliser les désirs même les plus naturels. L’individu, frustré, inhibé, est ainsi progressivement conduit aux comportements les plus mesquins et hypocrites. Les pulsions sexuelles se muent en défoulements sadomasochistes, en voyeurisme et en fétichisme.

Enfance et mémoire

Le point d’ancrage privilégié de cette radiographie de la société fasciste sera les structures mentales de l’individu. Pourquoi? Parce que le psychisme profond de l’être constitue le miroir pénétrant d’un système socio-politique et qu’une vision totale de la réalité ne peut se permettre d’évacuer sa dimension imaginaire et symbolique. Cette conscience intime, avec ses troubles et ses obsessions, prend sa source dans l’enfance (importance du thème de la régression). Ainsi qu’il le montre notamment dans Cria Cuervos, on comprend que pour Carlos Saura, cette période de la vie humaine n’a rien du paradis pur et innocent que la sagesse populaire se plaît à y voir. Les eaux dans lesquelles elle baigne sont plus saumâtres que douces. Si, certes, la curiosité et une sorte d’insouciance existent bien, les «mutilations», les angoisses, les souffrances, le sentiment d’incompréhension, de rejet et de solitude, n’en sont pas moins présents. Ils sont d’autant plus pesants que le monde adulte est placé sous le signe de la duplicité, du mensonge, de la violence et de la mort. L’enfance est le temps de l’aliénation première, de l’identification obligée à l’adulte et à son univers aberrant.

Le lieu de rencontre du passé et de l’enfance, c’est la mémoire. Pour l’auteur, celle-ci n’est jamais nostalgique, une recherche du temps perdu pour lui-même, mais une recréation du présent en vue d’expliquer la situation et le devenir de l’individu hic et nunc. L’événement constitutif de ce passé douloureux et tragique, qui a laissé une plaie longue à se cicatriser dans toute une génération et déterminé toute une société, c’est la Guerre civile. Un véritable traumatisme, porteur de tension et de désintégration, puissamment révélé dans La Chasse.

Intimité et liberté

Avec la mort de Franco, Carlos Saura semble clore un chapitre de sa filmographie. Comme délivré de certaines responsabilités, il aborde, d’une manière plus aérée et nuancée, des problèmes plus intimistes et individualisés. La connaissance de soi et de l’autre, les rapports difficiles entre l’homme et la femme, les méandres du cœur, les secrets de l’âme, les affres de la création, la quête d’une identité entre l’être et le paraître, sont devenus ses préoccupations essentielles. Malgré sa fragilité, ses déchirements, ses doutes, la violence de ses sentiments, ses rapports de dépendance et de possession, le couple, quand il est fondé sur l’amour, semble être finalement le moins mauvais remède à la solitude et à l’égoïsme de l’être humain. Le moment clé de ce tournant sera Elisa, mon amour (1977), authentique chef-d’œuvre.

Dans Maman a cent ans, Carlos Saura reconduit le décor et les personnages de Anna et les loups, sa parabole la plus virulente. Au-delà des apparences, bien des choses ont changé entre 1973 et 1979. Le climat d’étouffement et de gravité d’alors a fait place à l’humour cocasse et à l’ironie caustique. Les protagonistes, autrefois archétypes de l’ordre franquiste, sont tournés en dérision. Les masques tombent, pitoyables. L’univers familial se désagrège, rongé par l’affairisme et la cupidité. Les anciennes normes, les vieux symboles, les tabous se lézardent ou volent en éclat. Pourtant, çà et là, des signes fugitifs nous indiquent que les forces et structures mentales et sociales forgées par trente ans de dictature n’ont pas complètement disparu.

Il existe en particulier tout un fond de violence, quotidienne, éclatante (torture, terrorisme) ou souterraine, qui imprègne profondément la société et les individus et qui constitue une atteinte importante à la liberté humaine. Mais, même si la démocratisation de l’Espagne n’a pas tenu toutes ses promesses, qu’elle reste accompagnée d’amertume et de déceptions, il demeure un désir d’autre chose, d’évasion, d’ouverture au monde.

Réflexion sur la torture

Cette tension traverse avec force Les yeux bandés (1978). Le film raconte l’histoire de Luis qui, impressionné par le témoignage d’une femme anonyme révélant les tortures dont elle a été victime devant une sorte de «Tribunal Russel», décide de monter une œuvre théâtrale qui en sera une adaptation. Son amie Emilia, épouse de Manuel, rejoint son école d’interprétation pour sortir de la banalité et de l’ennui de son existence quotidienne. Elle révèle vite des dons, au point que Luis décide de lui confier le rôle de la femme anonyme. Leur amitié se transforme en amour. Emilia quitte Manuel qui, au cours d’une scène de jalousie, l’a battue. Elle s’installe avec Luis. Celui-ci reçoit des lettres de menace lui ordonnant de renoncer à son projet. Il décide de persévérer. Le jour de la première, des jeunes gens armés de mitraillettes sortent du public et massacrent tous ceux qui sont sur scène, dont Emilia et Luis.

Toujours hanté par ses préoccupations d’autrefois, Carlos Saura aborde de manière frontale le problème de la torture et de la violence quotidienne. Sans emphase ni thèse militante à la clé, mais en s’y impliquant lui-même. Cette aventure individuelle enracinée dans un drame social, émouvante par sa gravité, sa richesse et sa beauté exceptionnelles, nous propose une interrogation fondamentale sur la responsabilité humaine, l’engagement politique et la création artistique.

Effet de la séparation avec Géraldine Chaplin, toujours est-il qu’à partir du début des années 1980, l’œuvre de Carlos Saura va connaître une nette baisse de régime et d’inspiration. D’un côté, il rebrassera les thèmes personnels et intimes qui l’habitent (le coup de foudre, la culpabilité, les relations à la mère et au père, les traumatismes de l’enfance, la quête de liberté, les réflexions sur l’art, le choc des temporalités…), certaines figures de style ainsi que les jeux de miroir et de dédoublement qui unissent la vie, l’imaginaire, la mémoire et la représentation. Mais, malheureusement, sans réussir à les renouveler, sans échapper à certains tics et sans parvenir à décoller vraiment. Comme si lui-même n’y croyait plus beaucoup. Tout en révélant un grand savoir-faire, sa mise en scène s’en ressent, manque d’inspiration et de souffle.

Le feu de la grâce

Une exception dans cette régression est Noces de sang (1981), qui inaugure – d’une manière inégalée par la suite ‑ toute une série de films musicaux et de danse. Le cinéaste met en écriture cinématographique le fabuleux ballet créé par le chorégraphe Antonio Gades et sa troupe à partir d’une pièce célèbre de Federico Garcia Lorca. Le désir et la loi, l’honneur et la brûlure de l’amour, la fête et la mort. Toutes les dimensions tragiques de la tradition culturelle ibérique sont contenues dans ce drame théâtral simple et puissant.

Rarement la violence dionysiaque des sentiments et des passions n’aura été exprimée avec un art aussi achevé de l’épure. Rien à voir ici avec la banalité plate, stérile et barbifiante de l’enregistrement-standard télévisuel. Aucune onde de didactisme ni de reproduction passive, non plus. Le regard du cinéaste possède la pénétration et l’éclat du diamant. Si documentaire il y a, il est complètement transfiguré par la subjectivité en acte du «filmeur». Constamment sur la corde raide, le cinéaste nous envoûte par l’équilibre inouï qu’il parvient à garder jusqu’au bout. S’il ne cesse d’affirmer sa présence créatrice, il sait aussi rester discret et respectueux devant la performance des interprètes. L’alchimie qui habite la fusion de Carlos Saura et d’Antionio Gades tient proprement du miracle.

Au cœur de la danse

Parti-pris esthétique, le réalisateur refuse la frontalité et, partant, l’extériorité. Il ne veut pas être spectateur, confiné dans la quatrième dimension, en deçà de la rampe. Le désir de participer le consume. Aussi multiplie-t-il les champs-contre-champs, les points de vue et les angles. L’ubiquité de son œil-magicien lui permet de s’installer au cœur de l’espace-temps théâtral, de se l’approprier et de le reconstruire, de le «posséder» en se laissant «posséder». La caméra de Teo Escamilla se mue en acrobate virtuose. Curieuse, elle traque et harcèle d’abord les comédiens qui arrivent dans les vestiaires pour se préparer. Grimages et essayages se succèdent. L’espace des loges s’anime, se personnalise, se remplit de vie et de frétillements, d’angoisses et de rires, de chants et de musique. Des photos fétiches sont accrochées au cadre du miroir, véritable leitmotiv de l’œuvre. Car le film constitue également une réflexion stimulante sur la représentation et le dédoublement perpétuels que sont toute vie et son reflet, le spectacle.

Les apparences se transforment. L’intérieur aussi. Vertige des sens. «Je» devient un autre, mais se retrouve et se découvre. La vérité gît dans l’artifice. Le premier pas est franchi vers cette dimension seconde du réel qu’est le jeu. Le rituel se poursuit par des exercices d’échauffement. Les premières raideurs, maladresses et hésitations de la répétition générale disparaissent progressivement pour céder la place à la seule magie du spectacle. Jusqu’au point extatique du duel de la mort où le cinématographe et la danse s’unissent et se confondent dans le ralenti sublime des acteurs.

Illusion et mort

Le secret de cette fiction d’amour et de vengeance réside dans le passage imperceptible du concret à l’abstrait, du réel à l’imaginaire, du matériel au spirituel. Noces de sang opère une radiographie sensuelle du processus de la création chorégraphique en soulignant le poids des efforts «physiques» qu’elle postule. Voilà pourquoi la caméra choisit de se tenir «dans» et non «devant» le spectacle. Elle veut saisir les infimes variations d’intensité de chaque instant, épouser les moindres gestes et vibrations des corps, capter l’instant précis où ils perdent leur pesanteur pour dessiner dans l’espace baigné de soleil des arabesques et des signes complexes, fluides ou fragmentés. Aux rythmes subtils du ballet, se superposent, dans une dialectique poétique époustouflante, les rythmes fins et différents du montage cinématographique. Carlos Saura nous administre la preuve magistrale que le septième art peut être un complément princier de la danse, capable de la transcender, de la dynamiser et de lui donner accès à une sphère esthétique supérieure.

Les nombreux films de danse qui suivront, explorant notamment le flamenco et le tango, bien que d’une facture honorable et traversés d'éclairs sublimes, n’atteindront pas ce niveau. Ils seront des exercices de style brillants et souvent très élaborés, mais sans forcément le feu de la grâce de Noces de sang. On y retrouvera l’entrelacement ingénieux entre la vérité des coulisses et le jeu de la scène, les passions vécues et représentées, autour de cette question quasi obsessionnelle: où finit le théâtre, où commence la vie? Avec toujours cette dimension tragique où le rêve finit par se casser le nez sur la réalité, où le désir infini de liberté et les ardeurs de la passion débouchent sur la mort. Dans l’une de ses premières œuvres, le moyen métrage Cuenca (1958), Carlos Saura cite le poète Jorge Manrique (XIVe siècle):

Voyez de quel peu de prix

sont les choses après quoi nous marchons

et courons.

Car en ce monde trompeur

avant même que de mourir

nous les perdons