Mère Marie Skobtsov: La joie du don

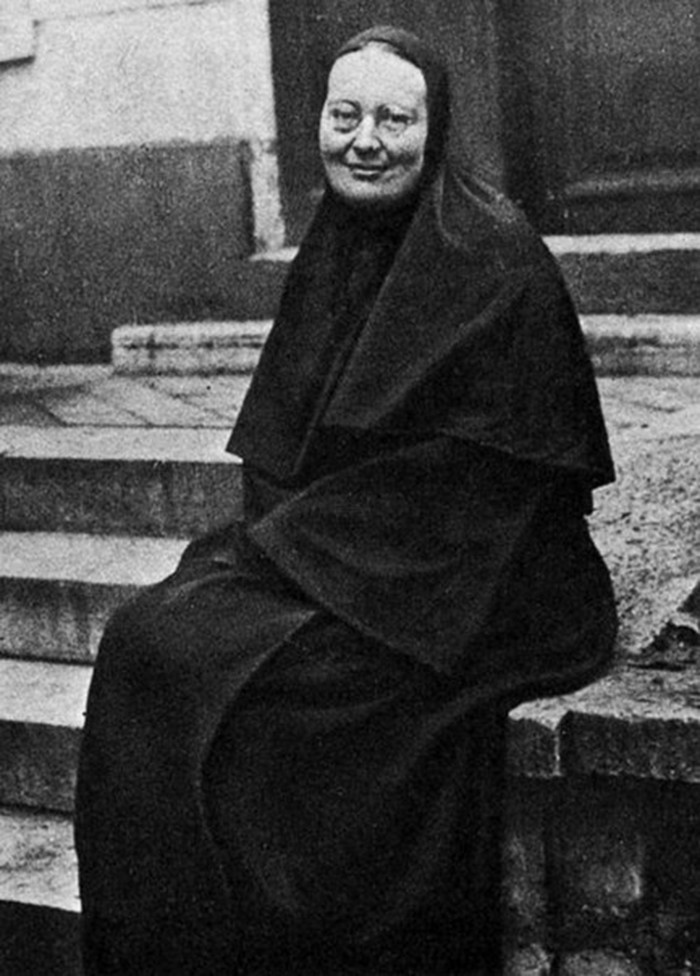

SagessesUn temps de mutation où «une vie nouvelle est en train de naître dans les souffrances» de ce qui meurt. Ce que disait Mère Marie de son époque, marquée par la guerre et l’holocauste, vaut pour aujourd’hui. Cette «vivante», «messagère de vie» et «rebelle» est née au ciel il y a 80 ans, le 31 mars 1945, dans l’enfer concentrationnaire de Ravensbrück. Elle a été canonisée par l’Eglise orthodoxe en 2004, devenant sainte Marie de Paris. La célébration de la libération des camps nous invite à nous souvenir de personnes comme elles qui, «justes parmi les nations», ont témoigné de leur humanité au péril de leur vie, garder une étincelle de lumière au cœur des ténèbres, injecté de l’amour là où la haine régnait.

Elle faillit suffoquer dans l’eau de son baptême, elle mourra dans les chambres à gaz de Ravensbrück pour avoir sauvé des Juifs. L’existence de Mère Marie Skobtsov (1891-1945), personnalité tout droit sortie d’un roman de Dostoïevski, est à l’image de ce début et de cette fin: tragique. «Toute jeune, elle était persuadée qu’elle aurait à subir des souffrances, de grandes épreuves, une mort terrible et qu’elle serait brûlée», écrit Sophie Pilenko, sa mère. Elle ne croyait pas si bien dire. La vie de sa fille a été un combat incessant entre la vie et la mort. Une tension eschatologique vers l’Absolu. Une aspiration à l’éternité, non pas comme point fixe ou repos, mais comme ligne de fuite ouverte et inachevée, énergie folle, mouvement vers l’avant et l’après, suite de chutes et de relèvements, devenir permanent dans l’Esprit saint, liberté créatrice et émergence de la nouveauté dans la présence de Celui qui fait toutes choses nouvelles: le Verbe incarné.

Une destinée hors norme

Avant Mère Marie, il y a Lisa Skobtsov. Une femme, exceptionnelle, hors norme, qui a tout connu, tout vécu: la passion de l’écriture, les mondanités, les nuits débridées des cercles intellectuels de Saint-Pétersbourg, l’exaltation de la révolution, le désir amoureux, les chevauchées sauvages à travers la steppe, la douleur de l’exil, les joies d’une triple maternité, le calvaire d’une mère qui perd son enfant chéri, l’échec du divorce. Une âme romantique, amoureuse du vent et des nuages en qui elle voit ses « messagers ».

Peintre et poétesse, consolatrice du grand écrivain Alexandre Blok (1880-1921), Lisa est l’étoile des salons littéraires de la capitale de la Russie impériale. Etudiante, elle enseigne l’histoire de l’art aux ouvriers d’un gros complexe métallurgique. Attirée malgré elle par la figure du Christ, elle est la première femme admise à l’Académie religieuse de Saint-Pétersbourg. Socialiste-révolutionnaire, elle reçoit l’ordre d’assassiner Trotski. Maire d’Anapa, sa ville natale au bord de la Mer Noire, elle protège ses administrés au péril de sa vie.

Inculpée pour «collaboration» avec les bolchéviques, elle se défend si brillamment qu’elle est non seulement acquittée, mais que son juge, Danilo Skobtsov, tombe amoureux d’elle et… l’épouse. Contrainte enfin à l’émigration par la débâcle de l’armée blanche, elle fuit avec sa famille à Tiflis (Georgie), d’où elle embarque pour Constantinople et la Serbie, avant de finir à Paris où elle connaît la précarité et la misère des réfugiés. Pour gagner son pain quotidien, elle confectionne des fleurs en papier et désinfecte des appartements.

Fascination pour le Christ

Spirituellement, le cheminement de Mère Marie n’est pas moins mouvementée. Sa métanoïa est, paradoxalement, à la fois progressive et fulgurante, jalonnée de drames, de révoltes et de retournements abrupts. D’abord, il y a la mort «injuste» de son père (elle a 15 ans) qui nourrit en elle une révolte contre Dieu et la tentation de l’athéisme: «Pauvre monde sans Dieu, soumis à la mort, pauvres gens; pauvre de moi, devenue adulte tout d’un coup, pour avoir appris le mystère des adultes: qu’il n’y a pas de Dieu et que le monde est plein de peine, de mal et d’injustice.»

L’ironie agnostique des intellectuels la laisse cependant insatisfaite et suscite en elle une attirance pour le Christ. Si Dieu est mort, Jésus reste vivant. Il est là, qui la fascine et qu’elle n’a de cesse de chercher. Lorsque la guerre de 1914 éclate, elle écrit: «J’ai acheté un gros tuyau de plomb, je l’ai aplati avec un marteau et je le porte sous ma robe comme une ceinture. Tout cela pour trouver le Christ, l’obliger à se révéler…» Elle finira par le rencontrer et il deviendra le symbole même de l’Amour absolu. Le visage de Jésus sera pour elle l’affirmation dans chaque être humain de son visage libre et créé à l’image de Dieu.

Maternité universelle

Ensuite, en 1926 – onze ans avant la mort de sa seconde fille, Gaïana, emportée par le typhus – il y a la disparition brutale de sa fille Nastia, âgée d’à peine 4 ans et victime d’une méningite. Une épreuve atroce qu’elle vit comme une visitation de Dieu, un tournant qui la ramène à l’Eglise orthodoxe. Quand, quelques années plus tard, on transférera la dépouille de sa fille, elle dira: «Je suis rentrée du cimetière toute autre… J’ai vu devant moi une nouvelle voie et un nouveau sens à ma vie: être une mère pour tous, tous ceux qui ont besoin d’un support maternel, d’une protection, d’une défense.»

Cette maternité englobante est symbolisée par Marie, la mère de Jésus, à laquelle elle consacre des pages vibrantes. Si le Christ, le fils crucifié, nous invite à assumer librement et volontairement notre propre croix, Marie nous appelle à accepter d’avoir le cœur transpercé par l’épée – non choisie et à double tranchant – que constitue la croix des autres. Elle est par excellence l’incarnation de la compassion, celle qui «souffre avec».

Lisa va donner corps à cette maternité universelle en devenant secrétaire itinérante de l’Action chrétienne des étudiants russes (ACER). Elle découvre alors l’immense détresse matérielle et spirituelle des émigrés russes, devient leur soutien et leur confidente. Le début d’une vocation mystérieuse, exprimée dans ce poème:

Va vivre au milieu des vagabonds et des pauvres.

Entre eux et toi, entre le monde et moi,

Noue un lien que rien ne pourra rompre.

Moniale dans le monde

Que d’épreuves, de plis Mère Marie a-t-elle dû traverser pour que se déplie, se déploie à l’infini l’espace du dedans. La personne, dans le christiniasme, ne se définit pas par son passé, mais par son devenir; non par ce qu’elle a été, mais par ce qu’elle ait appelé à être. Lisa aspire à consacrer totalement sa vie au Christ. Qu’importe alors ses deux mariages et ses deux divorces, l’enfant naturel qu’elle a eu d’un amant passager! En 1932, Lisa est mûre pour devenir Mère Marie. Célébrée à l’Eglise Saint-Serge à Paris, sa profession monastique se clôt par ces mots de Mgr Euloge: «Je te nomme Marie, en souvenir de sainte Marie l’Egyptienne. De même qu’elle se retira dans le désert après une vie orageuse, va, parle et agis dans le désert des coeurs humains.»

Revêtue de la robe d’un moine défroqué, Mère Marie va prendre ces paroles à la lettre. Rebelle, elle n’a que faire de l’ordre ecclésiastique et des observances rituelles, elle se moque des convenances et du qu’en dira-t-on. Pour elle, le monachisme est d’abord un esprit, une consécration totale de sa vie au Christ. Moins l’adoption d’un mode de vie millénaire qu’une manière radicale de vivre l’Evangile, jusqu’au bout.

Mère Marie sera donc moniale dans le monde. Son but? Vaincre la démesure du mal par l’amour sans mesure, faire de l’Histoire – qui le plus souvent nous sépare de nous-mêmes et de Dieu – ce que nous devons assumer, traverser et transfigurer pour nous retrouver, habiter en nous-mêmes et rejoindre Dieu à travers l’autre. Sa règle? Le sacrifice total dans une imitation de chaque instant du Christ et de la Mère de Dieu.

La vie chrétienne, divino-humaine, nous dit Mère Marie, c’est se donner totalement, vivre la «compassion» avec le prochain et le lointain jusqu’au sacrifice de soi, comme le Christ crucifié et Marie au pied de la croix de son Fils. Avec ses trois voeux fondamentaux – la pauvreté, l’obéissance, la chasteté – le monachisme n’est rien d’autre que l’essence de cette voie kénotique.

La pauvreté, ce n’est pas seulement renoncer à la cupidité et aux possessions matérielles, c’est aussi réduire en cendres tout égocentrisme et quant-à-soi, «surtout le confort spirituel» avec «ces prétendues “voies spirituelles” qui se réduisent presque toujours à de l’hypocrisie». Quant à l’obéissance, ce n’est pas abdiquer sa volonté, sa responsabilité et son choix personnel dans les mains d’un père spirituel, c’est devenir un vecteur de l’amour divin et un instrument de l’œuvre de Dieu sur la terre: «Par moments, j’ai l’impression que Dieu me prend par la peau du cou et me force à faire ce qu’il veut. Pour un observateur extérieur, je passe peut-être pour une aventurière. Cela m’est égal, je ne raisonne pas, j’obéis.»

Temps de mutation

Pour Mère Marie, le monde vit un âge apocalyptique dont on ignore encore le sens, c’est-à-dire un temps de mutation où «une vie nouvelle est en train de naître dans les souffrances» de ce qui meurt. Les idoles – y compris ecclésiales – s’effondrent et se consument. Les anges sonnent la trompette et appellent toute âme à sortir de son sommeil et aveuglement. L’être humain est face à la destruction qui démasque l’insignifiance, la fugacité, la fragilité de ses rêveries et de ses aspirations».

Dans une telle situation, l’heure n’est plus à disserter comme les intellectuels raffinés et décadents de Saint-Pétersbourg, coupés de la réalité et du peuple à force de gloser sur la révolution sans y participer. Mère Marie n’a de cesse de fustiger l’autosatisfaction, la pusillanimité, la paresse et la tiédeur spirituelle. Elle dénonce l’«effrayante et invraisemblable propension à tout éteindre, à tout paralyser, à transformer les élans les plus ardents en pédantisme de pharisien, en dogmatisme, à préférer le sabbat au Fils de l’Homme. […] Le plus grand péché est dans le fait que nous obscurcissons trop souvent le sens véritable du christianisme et transférons l’indifférence pétrifiée de nos cœurs, notre froideur maussade, notre esprit mortifère sur ce qui est un feu éternel, sur la vérité du Christ».

On ne peut se contenter de tout réduire au son délicieusement stylisé des campaniles moscovites: la stylisation tue la religion. On ne peut cultiver un mode de vie qui a disparu; seule la flamme intérieure authentique compte dans la vie religieuse. On ne peut figer une âme vivante dans un ensemble de règles qui ont été, en leur temps, l’expression d’autres âmes vivantes; les âmes nouvelles, à leur tour, demandent à s’exprimer.

En des temps apocalyptiques – il n’est pas sûr que le nôtre, d’une autre manière, le soit moins que celui de Mère Marie, marqué par la guerre – il faut apprendre à «marcher sur les eaux. […] Marcher sur la berge, bien entendu, est plus sûr, mais on risque de ne pas arriver à destination». Il convient de «rechercher non pas une vie ordonnée, mais une vie sans ordre, l’existence anarchique des fols-en-Christ, de nous mettre en quête non pas des murs du monastère, mais d’une absence de toute cloison mettant le cœur à l’abri du monde et de sa souffrance».

Folie de la Croix

C’est ainsi que Mère Marie vivra sa vocation monastique. Plutôt que de se retirer du monde, elle va y plonger jusqu’au cou. A l’arène du cloître, elle préfère le champ de bataille de l’Histoire. A la splendeur et à l’ordre rigoureux des offices liturgiques, la laideur et le désordre du quotidien au service de la détresse humaine. Au repos de la cellule, les tempête de la cité. A la discipline et routine du couvent, la bohême d’une vie livrée au souffle imprévisible de l’Esprit. A l’enceinte protectrice du monastère, l’espace sans limites de l’éternité où tout est indéfini et mouvant, sauf une chose: la Croix.

Chaque être humain a le choix entre le confort et la douceur d’un lieu de vie, à l’abri des vents et des tempêtes, et l’espace sans limites de l’éternité où tout est indéfini et mouvant, sauf une chose: la Croix.

La Croix, c’est la traversée des souffrances et des larmes pour la naissance à une Vie plus forte que la mort. La folie de la Croix, c’est l’amour et la compassion sans mesure, seule réponse en profondeur à la crise: «Dans notre siècle matérialiste, lorsqu’il semble bien que la gravité de la crise sociale soit conditionnée par la gravité de la crise économique, on peut malgré tout avec audace affirmer que la crise essentielle est une crise d’amour.»

L’amour dans l’esprit du Christ ne peut être, pour Mère Marie, qu’oblation totale et sacrifice: donner non seulement tout ce que l’on possède, mais soi-même. Dans l’oubli de soi, jusqu’à se perdre s’il le faut. Cette offrande permanente de son être est pour Mère Marie le sens profond de l’ascèse, laquelle est beaucoup plus qu’un ensemble de pratiques spirituelles personnelles (jeûnes, prières, veilles). «L’exploit ascétique» suprême, c’est mettre en œuvre la parole de l’apôtre Paul affirmant «son désir d’être séparé du Christ pour voir le salut de ses frères» (Rm 9, 3).

Mystique des relations humaines

Dans cette perspective, ainsi qu’elle le montre notamment dans sa pièce-mystère Anna, le monachisme traditionnel lui semble dépassé. Elle prône une autre forme d’engagement monastique – et, plus largement, ecclésial – en phase avec «la vie elle-même qui innove» et capable de répondre aux besoins actuels et aux souffrances du monde. Un engagement au cœur de la cité, centré moins sur le premier commandement (l’amour de Dieu) que sur le second (l’amour du prochain), égal au premier. A la mystique de l’union personnelle de l’âme avec Dieu – qui peut conduire si facilement à une piété individualiste et ritualiste – elle préfère la «mystique des relations humaines».

Pour elle, le chemin royal vers Dieu «passe par l’amour pour l’être humain». Car ce dernier «est l’image et la ressemblance de Dieu, le Temple de l’Esprit saint, l’icône incorruptible de la divinité. La communion entre les hommes est un grand mystère et un sacrement»:

L’Orthodoxie nous propose des concepts qui touchent notre cœur, mais qui ne sont pas toujours clairs, pleinement expliqués. Ainsi, on parle volontiers de donner à toute la vie une dimension ecclésiale, mais rares sont ceux qui en comprennent le sens. Cela signifie-t-i1 qu’il faut être présent à tous les offices religieux? Ou qu’il faut mettre dans chaque pièce une icône et allumer une veilleuse? Non. Donner à la vie une dimension ecclésiale, c’est ressentir le monde entier comme un seul temple, plein d’icônes qui méritent d’être révérées, honorées et aimées, parce qu’elles sont les images authentiques de Dieu, sur lesquelles repose la sainteté du Dieu vivant.

De Lisa, outre le courage et le sens du sacrifice, Mère Marie va conserver la passion de la liberté. Une liberté toutefois différente, transfigurée par la métanoïa, non plus fondée sur un idéal révolutionnaire et artistique, mais sur l’amour du prochain. Car la liberté du chrétien est inséparable de la danse d’amour (la périchorèse) entre les trois personnes de la Trinité. Elle est, fondamentalement, une liberté pour autrui, c’est-à-dire responsable.

Action concrète

Mais l’amour du prochain, pour Mère Marie, ne doit pas être qu’une idée, plus ou moins abstraite. Pour devenir réalité, il suppose deux choses: l’action concrète et le don absolu de soi. Mère Marie a trop fréquenté les intellectuels et les théologiens pour ne pas se méfier des beaux discours : « Je ressens de la façon la plus vive que […] toute théorie doit être aussitôt vérifiée, notamment sur la possibilité de son application immédiate, sur ce qu’elle va changer dans notre vie et comment. » Elle sait la comédie que l’intellect, surtout quand il est brillant, peut se jouer à lui-même et aux autres, l’inconsistance pratique et l’inaction qui souvent l’accompagnent. Elle sait aussi qu’il est stérile de discuter à l’infini sur les fins sans se préoccuper des moyens.

Au Jugement dernier, on ne me demandera pas si j’ai pratiqué avec succès les exercices ascétiques, ni combien j’ai fait de génuflexions et de prosternations. On me demandera si j’ai nourri celui qui a faim, si j’ai vêtu celui qui est nu, si j’ai visité le malade et le prisonnier, et on ne me demandera rien d’autre. Le Sauveur s’identifie à chaque mendiant, à chaque affamé, à chaque prisonnier.

Les émigrés russes qu’elle visite dans ses pérégrinations à travers la France le lui diront sans ambages: les livres et les belles conférences, c’est bien, mais une aide matérielle, un peu d’argent, des médicaments et une présence humaine ouverte et écoutante, c’est encore mieux. La charité n’est pas un sujet de poésie, c’est un acte. Prier pour son prochain, c’est nécessaire, essentiel même, mais cela ne suffit pas: il faut agir, aider, organiser. Comme le dit un proverbe juif, on n’approche pas autrui les mains vides. Pour Mère Marie, précise Olivier Clément dans sa préface du Sacrement du frère [1] – première anthologie en français qui réunit les meilleurs écrits de la moniale, accompagnés de dessins et d’une biographie synthétique – «l’amour ne se divise pas et il n’y a pas d’opposition entre la charité concrète, la rencontre de deux personnes, et l’action sociale méthodiquement organisée ».

Esprit de sacrifice

Action concrète, mais aussi sacrifice de soi. Pour Mère Marie, aimer, c’est payer de sa personne. Se donner à corps perdu, au risque de se perdre corps et biens. Les photos et les témoignages de celles et ceux qui l’ont connue le montrent bien: avec ses gros godillots éculés, ses cheveux en bataille qui dépassent de son voile, sa robe sale et déchirée, sa cigarette au coin des lèvres, Mère Marie n’a rien de la moniale angélique ou de l’ascète plus ou moins diaphane. Esprit brillant, coeur immense, elle est aussi un corps. Puissant, massif, bien présent. Un corps vivant qu’elle n’aura de cesse de crucifier, d’exténuer à force de courir jour et nuit en quête de nourriture et d’âmes à secourir, d’exposer au froid, à la faim, au manque de sommeil, à la dureté du sol et à la morsure des rats. Comme s’il fallait que le corps s’épuise pour être aspiré, inspiré par la force de l’Esprit, qu’il se vide pour recevoir la grâce. Comme s’il fallait atteindre les limites naturelles du créé pour que les forces infinies, «surnaturelles», de l’incréé se manifestent.

Mère Marie est, sur ce point, impitoyable: ce qui a perdu le christianisme, c’est l’embourgeoisement, l’individualisme, la tiédeur, le «doux bercement liturgique» et le cocooning communautaire. Or, mesurer ses forces, se protéger, c’est le signe du vieil homme. Suivre le Christ, qui n’avait même pas de pierre où poser sa tête et s’est sacrifié jusqu’à l’ignominie de la croix, c’est refuser toute règle d’économie, toute gestion frileuse de ses forces. Etre chrétien, pour Mère Marie, c’est sentir un vent fou qui vous pousse dans le dos, des rafales qui vous rejettent en pleine mer chaque fois que vous vous croyez arrivés au port, et vous obligent à inventer, innover, découvrir, créer.

On ne peut prendre l’Eglise comme une perfection esthétique et se contenter de tomber en pâmoison; la liberté donnée par Dieu nous appelle à l’activité et à la lutte. Ce serait, dès lors, un grand mensonge que de dire aux âmes en recherche: «Allez à l’église, parce que là vous trouverez la paix.» Tout au contraire. Il faut dire à ceux qui sont apaisés et dormants: «Allez à l’église, parce que là vous sentirez la véritable angoisse pour vos péchés, pour votre perte, pour les péchés et la perte du monde. Là, vous sentirez la faim insatiable de la vérité du Christ. Là, de tièdes, vous deviendrez ardents, d’apaisés vous deviendrez alarmés, de connaisseurs de la sagesse de ce siècle, vous deviendrez des fols-en-Christ.

Femme de feu, Mère Marie ne vivait que dans l’embrasement. Femme de passion, elle ne connaissait que le risque et l’excès: l’excès du risque et le risque de l’excès. Pour elle, il n’y a de don que dans la dépense, laquelle est création au moyen de la perte et du sacrifice.

En 1934, pour incarner cet engagement et ce don de soi, mettre en œuvre cet évangile social, Mère Marie crée à Paris le centre social et culturel de Lourmel. Sans un sou en poche, mais dans un abandon total à la Providence, laquelle lui envoie ami.e.s, mécènes et collaborateurs. De ses propres mains, en grattant les parquets, remplissant les paillasses, peignant les icônes de la chapelle. Le principe de base, qui détermine les méthodes de travail, est ce qu’elle nomme la «conciliarité», laquelle donne à chaque personne une valeur absolue, en fait le cœur d’un organisme de communion non réductible à un collectif ou une simple organisation caritative.

Au secours des juifs

Centre à la fois social et culturel – on peut venir y écouter des grandes figures comme le père Serge Boulgakov et le philosophe Nicolas Berdiaev – Lourmel devient le refuge et Marie la mère de tous les blessés et persécutés de la vie: clochards, chômeurs, fous, artistes sur la paille, alcooliques, délinquants et, surtout, enfants du peuple d’Israël persécutés par les nazis. Elle consacre à ces derniers un poème qui circule sous le manteau: «L’étoile de David». Son confident Constantin Motchoulski raconte: «Lorsque les juifs reçurent l’ordre de porter l’étoile jaune, Mère Marie me dit: “Si nous étions de vrais chrétiens, nous porterions tous l’étoile jaune.”»

«Si nous étions de vrais chrétiens, nous porterions tous l’étoile jaune.»

Bouleversée par leur calvaire, Mère Marie – avec l’aide du prêtre de Lourmel, le père Dimitri Klepinine [2], canonisé aussi en 2004 – va sauver beaucoup de juifs, n’hésitant pas à décerner de faux certificats de baptême. En juillet 1942, elle passe trois jours dans l’enfer du Vélodrome d’Hiver, où 13 000 juifs ont été parqués avant d’être déportés. Trois jours à secourir les malades, consoler les désespérés et remuer ciel et terre pour faire sortir quatre enfants cachés dans une poubelle. Quelque temps plus tard, tendant sa croix pectorale, le père Dimitri dira au chef de la Gestapo qui lui demande pourquoi il sauve des juifs : «Et ce juif-là, vous le connaissez?»

Cet engagement sera fatal. Le père Dimitri et Youri, le fils de Mère Marie, sont emmenés en déportation, dont ils ne reviendront pas. Mère Marie est arrêtée peu de jours après et finit au camp de concentration de Ravensbrück à la fin avril 1943. Ses compagnes de détention témoignent de son courage, de sa disponibilité constante pour soutenir les autres. Comme l’écrit Geneviève de Gaulle, Mère Marie «n’a pas subi sa mort, mais elle a donné sa vie». Elle fait partie de «ces oblations volontaires qui ont répondu à ces crimes et qui font que, même dans l’univers concentrationnaire, le mal ne l’a pas emporté!» Un message de Ravensbrück, rapportée par Sophie Pilenko, témoigne de son état d’esprit: «Je me soumets totalement à la souffrance et c’est ce qui doit m’arriver. Si je meurs, j’y vois une bénédiction d’En-Haut. Ma seule peine, mon seul regret, c’est de laisser ma vieille mère toute seule.»

Gazée à Ravensbrück

Mère Marie, malade et exténuée, sera gazée le 31 mars 1945. Une fin par le feu dont elle avait la prémonition, ainsi que le révèle l’un de ses poèmes:

Mon bûcher brûlera

Sur une terre étrangère

Des branches mortes monte une mince fumée

Le feu apparaît à mes pieds

Le chant funèbre devient plus fort.

Mais la ténèbre n’est pas mort ni vide

En elle se dessine la Croix.

Ma fin, ma fin consumée.

Comment voyait-elle la vie éternelle? A Constantin Motchoulski qui lui demande: «Et après la mort, ce sera comment?», elle répond: «Je ne sais pas… un espace ouvert à l’infini… Et nous apprendrons un petit secret: que l’enfer a déjà eu lieu…»

Mère Marie a-t-elle pris la place d’une autre femme? S’est-elle fait embarquer par hasard? Les témoignages divergent. Mais qu’importe! Comme le dit Olivier Clément, même sa fin échappe aux hagiographes. Quelques jours avant sa mort, avec du fil troqué contre un morceau de pain, Mère Marie a brodé une étrange icône. Elle montre Marie la Mère de Dieu qui porte Jésus dans ses bras: le Christ déjà crucifié!

Le salut par la beauté

On le voit. L’œuvre de Mère Marie dépasse de loin la simple action sociale. Elle est l’incarnation d’une profonde mystique de la relation humaine, fondée sur le respect de l’image de Dieu en chaque être humain, le sentiment de compassion de la Mère de Dieu au pied de la Croix, la participation aux souffrances de l’Adam total récapitulé par le Christ. «Mère de tous et toutes», disait Mère Marie en écho au «responsable de tous et pour tous » de Dostoïevski. Mère Marie n’a fait que prendre au sérieux, vivre dans sa chair et jusqu’au bout l’idée de sobornost et de divino-humanité au coeur de la spiritualité russe: l’être humain ne peut faire son salut tout seul, individuellement. Son salut passe par le salut de l’autre.

La charité, pour Mère Marie, ne peut être que divino-humaine. Pas seulement parce qu’elle est impossible sans la grâce, mais parce qu’elle doit viser à aider l’autre à retrouver l’image de Dieu en lui, à passer de l’image à la ressemblance. Concrète, matérielle, elle doit inclure d’autres dimensions, comme l’art et la spiritualité, s’ouvir au dépassement eschatologique d’elle-même.

Mère Marie n’a pas seulement agi et écrit. Femme de prière, elle était aussi artiste. Elle a aussi dessiné, peint, brodé. On peut découvrir des reproductions de ses œuvres dans l’ouvrage de Xénia Krivochéine, La Beauté salvatrice [3], avec notamment un récit de sa vie, une chronologie et une postface du professeur Georges Nivat. Elle n’a cessé, partout où elle était, de créer de la beauté autour d’elle, de travailler à la transfiguration du monde et de témoigner de l’au-delà, de l’avènement du Royaume. A Ravensbrück, non contente de décorer de découpages les fenêtres de son baraquement le jour de Pâques et d’animer des petits cercles de réflexion et de méditation, n’a-t-elle pas poétisé sur les fours crématoires, voyant dans les fumées qui s’élèvent et se dissolvent dans le ciel le mouvement de l’âme en route vers l’éternité du Royaume?

Au-delà des apparences, parfois provocatrices et peu traditionnelles, de son existence de moniale, Mère Marie était, en esprit et en vérité, un exemple de cette «sainteté qui aurait du génie» que la mystique Simone Weil appelait de ses vœux.

Notes

[1] Mère Marie Skobtsov, Le sacrement du frère, avec une biographie par Hélène Arjakovsky-Klepinine, Cerf-Le Sel de la Terre, 1995 (nouvelle édition revue et augmentée en 2001).

[2] Voir Hélène Arjakovsky-Klepinine, Et la vie sera amour. Destin et lettres du père Dimitri Klepinine, Cerf-Le Sel de la Terre, 2005.

[3] Xénia Krivochéine, La Beauté salvatrice. Mère Marie, Cerf, 2012.

Sur Mère Marie, on pourra lire aussi:

Sainte Marie de Paris, Le jour du Saint-Esprit, Cerf, 2011.

Laurence Varaut, Prier 15 jours avec Marie Skobtsov, Nouvelle Cité, 2024.