«Remodeler la tradition est nécessaire pour un christianisme pertinent»

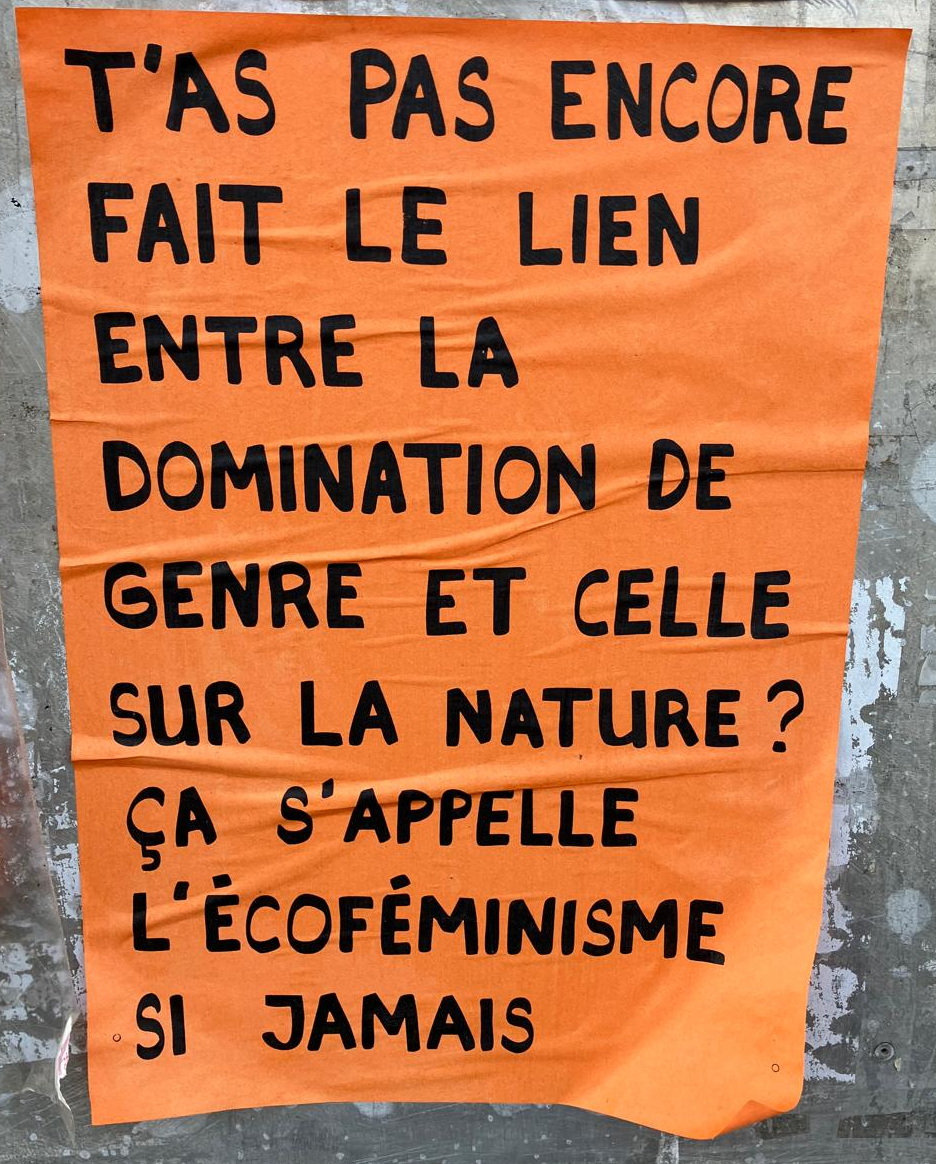

ÉcospiritualitéEst-il possible de réinventer la tradition chrétienne pour la rendre compatible avec les enjeux écologiques et féministes actuels? C’est le défi auquel s’attellent des théologiennes écoféministes pour réformer la tradition chrétienne. La philosophe belge Charlotte Luyckx explore la question dans Gaïa et Dieu.e (Ed. de l’Atelier). Avec Michel Maxime Egger, qui co-signe l’ouvrage, l’écophilosophe nous fait découvrir des textes, inédits en langue française, de théologiennes qui sont pour certaines de véritables pionnières de l’écoféminisme chrétien, à l’instar de l’Américaine Rosemary Radford Ruether, de la Brésilienne Ivone Gebara ou de la Canadienne Heather Eaton.

Réimaginer comme elles le font la théologie dans un nouveau cadre cosmologique et dans une perspective post-patriarcale constitue un changement complet de logiciel par rapport à la tradition chrétienne. Source de libération et de guérison, cette révolution théologique est nécessaire, selon l’auteure, si le christianisme entend garder une certaine pertinence face aux enjeux écologiques et féministes actuels.

Quel est l’apport de ces théologiennes chrétiennes que vous mettez en avant?

Leur apport principal est d’avoir pris au sérieux les critiques féministes, écologistes et écoféministes adressées au christianisme, qu’elles partagent, et de chercher à y répondre de l’intérieur, en faisant un travail de «reclaim» («récupération»). Il consiste à se réapproprier et à refonder la tradition chrétienne, en prenant congé de la vision qui fait de l’être humain le centre du monde, et l’homme sa norme privilégiée. En bref, il s’agit de dépasser l’anthropocentrisme et l’androcentrisme, tout en faisant en parallèle un travail sur le langage utilisé pour parler du divin.

En quoi le christianisme conduit à la destruction de la planète et à l’oppression des femmes?

La théologie est critiquée pour sa vision de domination, avec un Dieu tout puissant qui gouverne la création d’en haut et qui légitime le commandement biblique que l’on trouve dans Genèse 1,26 de soumettre la terre et tous les animaux qui la peuplent. Est également critiquée la représentation d’un Dieu strictement transcendant, qui n’est pas présent dans la création, qui se retrouve alors désenchantée, voire réduite à une sorte d’objet ou un gisement de matières premières. Une troisième critique vise son androcentrisme, c’est-à-dire une prévalence exclusive accordée à des représentations masculines du sacré et une exclusion des femmes de la sphère du sacré, tant au niveau de l’institution qu’au niveau des représentations théologiques.

Une troisième critique vise son androcentrisme, c’est-à-dire une prévalence exclusive accordée à des représentations masculines du sacré.

La théologienne protestante allemande Dorothee Sölle, que vous citez, critique la vision de Jérôme de Stridon, l’un des Pères de l’Église. Selon lui, Dieu n’a créé que l’homme et celui-ci est incapable de penser l’autre autrement que comme un «objet utilisable». Si Dieu n’est rien d’autre qu’un homme, alors l’homme est Dieu. Le sexisme, dit-elle, est une hérésie. Il contredit les Écritures…

Oui, ces cadres conceptuels dualistes et hiérarchisés vont survaloriser ce qui relève du sacré, du transcendant, des hommes, de la culture, de la raison, de l’esprit, au détriment de ce qui relève du féminin, de la nature, des émotions et du corps. Il y a là, même dans l’écoféminisme chrétien, une pluralité de positions.

Vous parlez d’une nébuleuse…

Oui, ou «d’un jardin composite et touffu», pour reprendre l’expression de la philosophe et spécialiste de l’écoféminisme Jeanne Burgart Goutal. Si les métaphores masculines sont les seules légitimes, cela devient de l’idolâtrie et on oublie que ce ne sont que des analogies et non des descriptions. Il y a donc un double mouvement chez les écoféministes chrétiennes, rappeler et insister sur la dimension de mystère, avec une théologie assez apophatique (négative).

C’est- à-dire?

Une théologie qui renferme l’idée que Dieu est au-delà de tous les mots que l’on peut essayer d’utiliser pour le décrire. Il y a quelque chose qui échappe au langage humain. Et néanmoins, à partir du moment où on utilise inévitablement le langage pour s’exprimer, il faut rééquilibrer le langage utilisé pour le décrire. Et en ce sens, les métaphores ou les analogies féminines devraient pouvoir avoir la même place et la même valeur que les analogies et les métaphores masculines.

Faut-il alors féminiser le divin?

Si c’est en faire l’objet d’une absolutisation d’un Dieu qui serait féminin, ce serait commettre la même erreur que les absolutisations masculines. Il n’y a donc pas vraiment l’idée de dire que Dieu est féminin plutôt que masculin, mais plutôt qu’il n’est ni l’un ni l’autre et que les analogies et les symboles des deux genres doivent pouvoir avoir droit de cité. Ces théologiennes font tout un travail sur l’univers symbolique pour se libérer de ce qu’elles appellent «l’esclavage du langage masculin consacré» pour parler de Dieu, avec une recherche d’un nouvel équilibre.

Il n’y a donc pas vraiment l’idée de dire que Dieu est féminin plutôt que masculin, mais plutôt qu’il n’est ni l’un ni l’autre.

Et en quoi consiste le travail qu’elles mènent?

Il vise à promouvoir des formes de sacré qui sont plus inclusives, moins hiérarchiques, plus immanentes. Elles recherchent aussi dans la tradition des figures, comme, par exemple l’Esprit Saint, dont le mot hébreu est féminin, ou alors Sophia, la figure de la sagesse, dont le Christ est une incarnation. D’autres parlent de Dieu comme d’une matrice primordiale, d’une source créatrice en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être. Autant d’analogies ou de métaphores qui sont non genrées.

L’écoféminisme chrétien est-il source de libération?

Oui, et en même temps de guérison, les deux vont de pair. Il y a cette idée de guérir les relations entre les humains et la nature, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les classes et les nations. Et vu qu’actuellement, ces relations sont prises dans des structures oppressives et de systèmes sociaux dysfonctionnels, il s’agit d’en guérir et de s’en libérer.

Selon Catharina Halkes, une théologienne catholique néerlandaise, la spiritualité féministe se manifeste par une expérience positive de la sexualité féminine. Elle concerne l’ensemble de l’être humain. Pas seulement l’esprit, et encore moins l’esprit opposé au corps. C’est aussi en cela que l’écoféminisme chrétien est source de libération?

Oui, il y a ce même enjeu de se libérer, de sortir de ces dualismes qui nous mettent à distance de nos corps, à distance les uns des autres et qui nous font engager une sorte de lutte de l’esprit contre le corps. C’est l’inverse de ce que cherchent à faire les écoféministes chrétiennes, qui sont plutôt dans une volonté de réconciliation et dans une vision qui permet de penser l’esprit dans la matière.

Figure majeure de l’écoféminisme chrétien dont elle a été pionnière, Rosemary Radford Ruether le constate, l’objectif visant à remodeler la tradition chrétienne pour surmonter la hiérarchie sexiste n’a guère été atteint. Est-ce vraiment possible de rendre la tradition chrétienne compatible avec les enjeux de l’écoféminisme?

C’est possible, théologiquement, puisque le travail a déjà été entamé depuis plusieurs décennies par toute une série de théologiennes. Mais comme le dit Rosemary Radford Ruether, le chemin est encore long. Je ne sais pas si c’est possible, mais c’est nécessaire si le christianisme entend garder une certaine pertinence face aux enjeux actuels. (cath.ch/cp/bh)

Propos recueillis par Carole Pirker