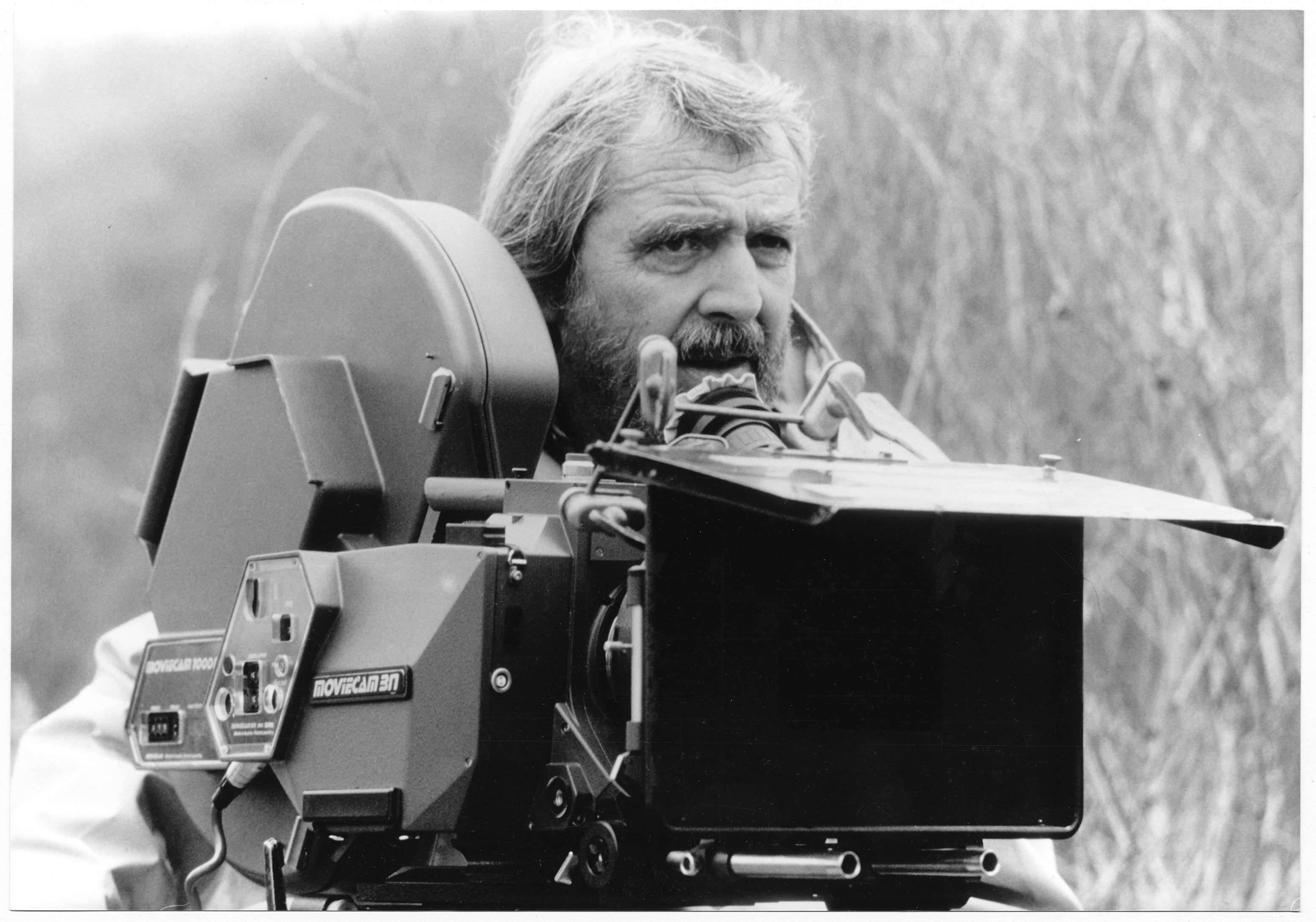

Alain Tanner: Un désespoir joyeux

VisionsAlain Tanner nous a quittés le 11 septembre 2022. Il incarnait la période sans doute la plus stimulante du septième art helvétique. Ses films constituent un passionnant sismographe de l’évolution sociale depuis les années 1960, un reflet pénétrant de l’esprit du temps doublé d’une réflexion critique sur le cinéma. No man’s land (1985) marque un point de bascule dans son œuvre, le deuil définitif des discours idéologiques et des illusions collectives, au profit de destins individuels magnifiés par le plaisir de filmer. Il nous avait accordé un entretien.

«Est-ce que tu crois que le monde va à sa perte?», demande l’un des personnages de No man’s land. En 1985, quand sort ce film, il y a longtemps pour Alain Tanner que les lendemains ne chantent plus. Messidor (1978) a marqué la fin des espoirs de Mai 68. Les idéologies se sont épuisées et les discours ne portent plus. Les personnages croyaient changer le monde, mais c’est le monde qui les a changés. Aux rêves politiques et collectifs, dont Jonas qui aura 20 ans en l’an 2000 (1976), était encore l’expression, ont succédé des aspirations uniquement individuelles : s’en sortir. En partant ou en restant. Dans ce «sauve qui peut» généralisé, les liens sont moins dans ce qu’on espère ensemble quand dans ce que l’on trafique, avec l’amour et l’amitié – pas toujours facile – en soutien et en prime.

Entre l’ici et l’ailleurs

Autrement dit, les utopies ont laissé place à un vide de sens, un «no man’s land» qui donne son titre au film. Ce terme renvoie en premier lieu à un territoire: la zone frontière entre la Suisse et la France dans le Jura vaudois, avec ses pâturages et ses brumes, ses vallons perdus et ses forêts, ses vaches et ses frontaliers, ses collines et ses petites routes à peine carrossables, son immobilisme et son ennui quotidien. Dans ce lieu de passage, où «les frictions créent la fiction», des êtres passent, des choses «se passent»: des chassés-croisés et des petites aventures de contrebande, des trafics de voitures, de bijoux, d’argent et d’or sales qui ne se terminent pas toujours bien. Dans cet «entre-deux», cet intervalle entre deux douanes et deux pays, circulent et se rencontrent, s’aiment et se séparent des hommes et des femmes qui flottent entre deux eaux, entre le désir d’un «ailleurs» et la peur de se faire pincer «ici» par la police.

Paul, qui termine son brevet de pilote, rêve de voler dans les vastes étendues canadiennes. Mali, travailleuse immigrée, désire rentrer dans son Algérie natale pour s’y marier et fonder une famille. Lucie, sommelière dans une auberge locale, attend de pouvoir partir en ville. Comme le dit Madeleine, qui tient une boîte de nuit et aimerait monter à Paris, «plus personne n’est bien où il est. Tout le monde veut être ailleurs». Tous sauf Jean, l’horloger reconverti en paysan d’occasion. Lui se plaît dans les champs et les étables avec les vaches, loin de toutes les «tiques» aliénantes que sont les nouveaux visages croissants du capitalisme : informatique, bureautique et robotique. Comme il l’affirme dans le prologue, «il n’a pas peur des animaux, mais des gens». Il craint les «requins» qui peuplent non seulement les océans, mais aussi la société.

Les utopies ont laissé place à un vide de sens.

Tous ces espoirs et ses projets, qui donnent chair et vie aux personnages, les rendent attachants et touchants d’humanité, peinent cependant à se matérialiser. Ils finissent, pour la plupart, par se briser sur les barrières du réel. Des murs dont les corps et les âmes sont prisonniers: extérieurs, structurels, économiques et sociaux, mais aussi intérieurs. Le mot de passe qui unit ces contrebandiers d’occasion est révélateur: «La poule est aveugle et sourde». A Jean qui demande pourquoi la poule est ainsi, Paul répond: «Pour être comme tout le monde».

Quoi que dise Madeleine – «Il n’y a pas de nature; la preuve, c’est qu’il y a des mutants» – la nature existe bien et est même très présente dans No man’s land. Alain Tanner la filme avec inspiration et sensualité, à la manière d’un peintre, saisissant les changements de lumière, les nuances de vert, les mouvements de l’air. A l’instar de la musique, les plans de paysage servent d'interludes dans la continuité du film. Une façon non seulement d'offrir des respirations, mais aussi de (se) mettre à distance de la vaine agitation des humains. Surtout, réponse implicite à une «vacherie» de Jean-Luc Godard (voir encadré), le cinéaste prend le temps de brosser un émouvant tableau contemplatif des vaches au repos dans les champs. Leur présence atteste la conviction de Jean, contraire à l'enseignement du curé dans les cours de catéchisme de son enfance, que les animaux ont une âme.

Alain Tanner a répondu à nos questions.

Quel est le point de départ de No man’s land?

D’abord, plus que la volonté de transmettre un message à l’humanité souffrante, c’est un désir impérieux de travailler l’écriture filmique. Un peu comme un peintre qui n’a plus touché ses couleurs depuis quelque temps, qui voit ses pinceaux et qui a envie de peindre, même s’il ne sait pas exactement quoi. A partir de là, comme le cinéma est l’art le plus proche du réel et que je ne tourne pas des films de genre ou à costumes, il faut un sujet, ou plutôt une matière, physique, sensorielle. Donc des acteurs, des regards, des lieux. Avant même d’envisager un récit, j’ai pensé à des corps, des visages dont le scénario n'était qu'une mise en position ou situation. C’est seulement ensuite qu’est intervenu le problème du «quoi dire?» Non pas avec une histoire et un discours, mais à travers des personnages, des bouts de destin, des désirs, des événements et non-événements dont je croise et décroise les fils. C'est pour éviter que le spectateur ne s'attache à une éventuelle «histoire», que j'ai décidé le dernier jour de tourner la séquence qui sert de prologue au film, où les acteurs parlent de leur être.

L’origine su scénario est, quant à elle, complètement fortuite: un voyage à Paris pour débloquer des problèmes de coproduction. Les Français voulaient que je tourne une fois chez eux, les Suisses me demandaient de retravailler ici, après l’Irlande et le Portugal où je m’étais plu énormément. Or, ni la Suisse ni la France ne m’inspirent. En passant la frontière, je me suis dit: «Et si, pour avoir la paix, je tournais là, entre les deux?». La boutade est devenue réalité. L’idée de la «frontière» m’a stimulé, avec ses trafics d’hommes et d’argent, ses frictions créatrices de fiction à partir du moment où on la transgresse avec ses lois.

Il y avait aussi la question très actuelle de partir ou de rester, très forte dans un pays comme la Suisse, mesquin, très confiné sur le double plan moral et physique. J’ai d’ailleurs renversé le thème, puisque le Suisse est celui qui veut rester, pas à cause de la Suisse, mais de ce coin de campagne où il a grandi et qu’il préfère aux villes, pourries, informatisées. En outre, le Jura vaudois est une région que j’aime beaucoup. Tout s’est ainsi mis en place par petites touches, confluences de divers éléments, en partant de la réalité des lieux et de la biographie des acteurs. Par exemple, le personnage de Paul est né de la découverte d’un garage dans un village et du fait qu’Hugues Quester est un ancien mécanicien. Mais je ne savais pas très bien où j’allais.

Après la faillite des utopies

La frontière, c’est aussi toute la question de l’identité…

Etre Suisse, je ne sais pas ce que cela veut dire. C’est quelque chose de très flou, étant donné que le pays n’est pas le produit d’une culture fondatrice, mais de circonstances historiques et politiques qui ont fini par forger certains traits de caractère. Cela dit, même si je lis plus volontiers Libération que la presse helvétique, je ne me sens pas français pour autant, ni vaudois d’ailleurs. La Suisse allemande est pour moi un mystère total, un peu rebutant même. Tout ce que l’on peut donc dire est qu’il existe fort heureusement des différences et que les frontières, dans leur absurdité même, servent à les marquer. En fait, je me définis presque plus par ce que je ne suis pas. Une situation qui m’embêtait dans le temps, mais qui me réjouit plutôt aujourd’hui.

No man’s land marque toutefois un retour en Suisse…

Je suis revenu, c’est vrai, mais sur la pointe des pieds, simplement parce que j’étais là. Il n’y a dans le film aucune volonté sociologique. Si j’évoque des problèmes d’actualité comme la contrebande ou les frontaliers, c’est presque incidemment, parce que j’aime bien que les personnages soient définis socialement, ancrés quelque part. Je suis effaré de voir à quel point la majorité des films que l’on fait aujourd’hui sont coupés de la réalité des gens. Tout le monde se réfugie dans les genres, le polar, la science-fiction.

Votre filmographie révèle un itinéraire d’une rare cohérence…

C’est facile à voir. Dans la mesure où je suis attentif à l’esprit du temps, que je ne fais pas des films de genre et que je veille à rester libre de toute pression commerciale, mon itinéraire reflète un peu l’histoire des autres. Jonas qui aura vingt-cinq ans en l’an 2000 (1975), c’est le point culminant des années soixante et du début des années septante, une sorte de mémoire, de récapitulation. Messidor (1978), c’est la fin d’un monde, le désespoir absolu, un silence de mort. On sent que les gens n’ont plus envie de parler, d’écouter les discours. Les Années-lumière (1981), c’est la fuite de la Suisse, presque sur la lune, dans la mythologie, les légendes. Un grand besoin de rêver, de se refaire une santé après la faillite des utopies, à travers les deux seuls personnages de mon œuvre qui sont là où ils veulent être. Dans la Ville blanche (1983), c’est toujours le désir d’être loin, mais aussi de faire un film complètement personnel, autobiographique, de revenir à soi-même en cherchant une autre manière de filmer, qui ne soit plus idéologique, didactique. C’est aussi redécouvrir le plaisir du cinéma pour lui-même, revendiquer le droit de filmer les choses que j’aime, simplement, même si je suis conscient des dures réalités de ce monde. Je n’ai plus envie de faire de la critique sociale.

Je n’ai plus envie de faire de la critique sociale.

No man’s land prolonge l’expérience de Dans la Ville blanche…

Tout à fait. J’ai travaillé avec un scénario très léger, facilement modifiable, que j’ai écrit en quatre jours parce qu’il en fallait un pour récolter des fonds. Le scénario était plus un cadre de travail qu’une assurance. Je voulais surtout faire confiance aux comédiens, à tout ce qui pouvait se passer sur place, avec tous les risquas et les blocages que cette approche induit. Maintenant, j’aurais envie de faire le contraire, de travailler avec un story-board par exemple, parce qu’il y a dans cette méthode des pièges et des limites. Je pense notamment au sens que l’on veut donner aux choses, très fragile et aléatoire avec cette manière de faire. Ici, je m’en moquais un peu. L’essentiel était de sentir les personnages et les acteurs, de respirer le Jura. Cela dit, à travers la multiplicité de sens que le film véhicule, il existe tout de même une trajectoire globale qui est sensible, une espèce de désespoir joyeux. D’un côté, le monde est en crise, au bord de la catastrophe, habité par la peur; de l’autre, il y a des énergies, des personnages pleins de vie, très sincères dans leur façon d’envisager leur destinée.

Rêves individuels

Des personnages moins marginaux que dans vos films précédents, et surtout sans révolte…

Oui, c’est vrai. Mais surtout parce qu’aujourd’hui il n’y a plus de révolte. En terminant le film, je me suis rendu compte que j’avais fait Jonas à l’envers. Si les espoirs personnels des quatre couples de Jonas s’exercent sur un terrain collectif, où personne n'est jamais seul, les rêves des deux couples de No man’s land ne renvoient qu’à des égoïsmes individuels, d’autant plus violents qu’ils sont solitaires et qu’ils risquent de se casser la gueule. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est: «Sois toi-même.» Rien d'autre en fait que le discours du libéralisme. Car plus les désirs se réduisent à l'intériorité et à la sphère privée, plus le risque est grand de se heurter aux structures socio-économiques et d'être anéantis par elles. Voilà pourquoi je tenais à ce que tout se termine dans l’échec.

En même temps, Madeleine, l’un des personnages affirme dans le prologue: «Il y a des mutants!» Une note d'espoir?

Oui, même si elle le dit avec des larmes dans les yeux. Peut-être y aura-t-il un jour un où les êtres humains pourront à nouveau vivre pleinement, parce qu’ils se seront adaptés. Je n’arrive pas à l’imaginer, car il me semble très loin et que j’ai l’impression que nous avons perdu tout contrôle sur ce que notre civilisation produit. C’est patent avec les techologies. Elles ont leur dynamique propre qui finit par s’imposer à nous. Nous sommes arrivés à un point de l’histoire qui, par son absence de sens, constitue soit un tournant, soit un effondrement.

Votre film est aussi à l’image de notre époque, où règne la plus grande confusion de sens…

Absolument. Ce n’est pas moi qui n’ai plus de message, mais le monde. J’ai lu récemment une citation de Canetti, qui se demandait à quel moment l’Histoire était devenue irréelle. A quoi tient cette évolution? Sans doute aux médias, qui transforment tout en spectacle. La télévision surtout, pour qui la réalité n’existe pas s’il n’y a pas d’images. Et les farceurs qui nous racontent qu’on entre dans la civilisation de la communication, alors que c'est exactement le contraire qui est vrai: plus personne ne communique avec personne. En 1986, on pourrait capter 18 chaînes de télévision à Genève? Pour voir quoi? De la bouillie audio-visuelle. En fait, voilà tout mon problème: quelles images faire dans ce torrent d’images? Sans doute faut-il en faire moins, autrement, des images qui se fixent, essentielles. Comme le dit un personnage du film, «dire le moins pour dire le plus».

Voilà tout mon problème: quelles images faire dans ce torrent d’images?

Avant même de ressentir à ce point la nécessité de courir devant les images, je suis toujours parti du principe que chaque plan – dans sa lumière, son cadre, sa durée –_devait contenir tout l’enjeu du film. D’où mon refus de découper les scènes, ma volonté de laisser le temps que quelque chose se mette à exister, avant que n’intervienne la coupe, capitale. D’où également l’extrême précision du tournage des scènes. Car il faut bien distinguer deux temps. Une phase de liberté d’abord, au niveau de l’écriture du scénario et de l’élaboration des scènes. Tout est possible. Je change beaucoup de dialogues à la dernière seconde. Les acteurs peuvent me suggérer des idées, des modifications de scénario. Mais dès que l’on dit «moteur!», c’est la rigueur la plus complète. Il n’y a pas d’improvisation possible.

No man’s land me semble un film plus serein que Dans la ville blanche, tourmenté à l’extrême.

C’est un affinement de ce que j’ai fait avant, un retour à plus de classicisme aussi. Je voulais faire un film formellement très travaillé, mais très simple; des images pures qui reflètent bien la trajectoire très claire des personnages. Le travail était plus dans la manière de raconter, de casser la linéarité du récit. D’instinct, je suis plus intéressé par les à-côtés de l’histoire, qui ont leur propre histoire et contribuent à faire avancer la narration.

Une forme de solitude

Messidor sanctionnait aussi l’échec du cinéma comme instrument de mobilisation, de critique sociale…

Une débâcle qui allait avec tout le reste. Dans les années 1960, qui reste une merveilleuse époque pour le 7e art, on avait l’illusion que le cinéma pouvait être un levier politique, parce que c’était finalement plus agréable de faire des films que de coller des timbres dans l’arrière-boutique d’un parti. Maintenant, le cinéma échoue sur d’autres plans, et ce qui lui arrive est bien plus grave. Pas seulement parce que l’Histoire est moins facile à raconter, mais aussi à cause de la structure industrielle propre à la fabrication des images, ou encore en raison de la poussée des technologies nouvelles comme la vidéo. Le cinéma est le dos au mur, complètement.

S’agissant d’un cinéaste aussi contemplatif que Tanner, la présence de quelques vaches dans No man’s land n’est pas pour surprendre. Un plan surtout est d’une beauté hallucinante. Un moment rare où un groupe entier de ruminants disposé en pente est saisi dans un instant d’abandon tout à fait sensuel. Etendues, sublimement vautrées, broutant avec un calme venu d’ailleurs, véritables odalisques, les vaches « font tableau » plus près de Ingres que de Potter. Par ailleurs, ce plan a une histoire.

En mai 1979, dans un numéro des Cahiers du cinéma qu’il concocta lui-même, Jean-Luc Godard envoya quelques lettres ouvertes (et de pas mûres) à quelques-unes de ses connaissances. L’une d’elles visait Tanner à qui il reprochait l’absence d’expression des deux actrices de Messidor. J-L. G. joignait trois photos de vaches et prêtait à l’une d’elles un regard qu’il qualifiait de «critique». «En fait, ce qu’elle critique cette vache, ce n’est pas que les cinéastes roulent en auto, c’est que même s’ils viennent filmer aux champs, leur regard fait toujours du 120 à l’heure.» Autrement dit, Tanner aurait du diriger ses actrices à vitesse de regard de vache.

L’affaire ne fut jamais tout à fait enterrée. En octobre 1979, toujours dans les Cahiers du cinéma, Luc Moullet s’insurgea. Contre Godard qui prête aux vaches un regard «critique», il réaffirme la théorie plus traditionnelle de la «neutralité» du regard bovin. «Je ne puis que m’insurger contre l’entreprise de Godard qui vise à retirer aux vaches leur unique privilège (la neutralité) auquel les hommes n’accèdent que très rarement.»

Peut-être ulcéré, Tanner ne disait rien. Six ans plus tard, il ne laissa pas passer sans rugir de joie (intérieure) la vision imprévue de quelques vaches en plein nirvana. On fit revenir la caméra, on pria pour que les bêtes gardent la pose, on ne fit qu’une prise. C’était la réponse de Tanner à Godard.

P.-S. Anecdote mesquine? Pas sûr. Il est bon que les cinéastes admettent parfois – même par la polémique – qu’ils sont aussi un peu des peintres et qu’ils travaillent sur les mêmes motifs. Cela aide beaucoup la critique. (30 août 1985)

A part l’Amérique, qui tient le marché mondial par le biais de son impérialisme économique et grâce à un savoir-faire qui correspond à une demande très forte, les autres cinémas nationaux, italien, allemand s’éteignent. Le cinéma français fonctionne encore, grâce à l’aide de l’Etat, mais la courbe des recettes et celle des coûts s’écartent dangereusement. Faire un film comme No man’s land tient du miracle. Ce genre de produit, entre la marge et le centre, va disparaître peu à peu. Ce qui est terrible pour les jeunes qui se trouvent déjà condamnés à choisir entre des petits films personnels ou le pari du film commercial standardisé, inintéressant dans 95 pour cent des cas. Avec le risque, en cas d’insuccès, de ne plus remonter à la surface. De plus en plus, le cinéma intéressant se fera en dehors du système, ou à l’intérieur de microstructures indépendantes comme le montrent les exemples d’Eric Rohmer, qui tourne ses films avec une poignée de techniciens, ou Jean-Luc Godard, qui a une petite usine à Rolle.

No man’s land a coûté moins de 4,5 millions de francs français, alors que le budget moyen d’un film français avoisine 12 millions. Cette position sur les bords du système convient très bien aux films que je fais. Elle garantit ma liberté de metteur en scène. Avec une équipe technique de 12 personnes, tous bien payés, beaucoup de temps et tout le matériel technique nécessaire, le tournage de No man’s land s’est déroulé dans des conditions idéales. Les gros budgets ne m’attirent pas. Je n’ai pas une âme de chef de chantier.

J’ai l’impression qu’aujourd’hui les cinéastes sont plus seuls qu’hier…

Absolument. De toute façon, au-delà du tournage qui est effectivement un moment de travail collectif, le cinéma est un art qui divise, qui isole. Il n’y a pas entre cinéastes les rapports que peuvent avoir les peintres entre eux par exemple. Je souffre parfois de cette solitude.

Dans toute votre œuvre, les personnages masculins apparaissent toujours plus immatures que les femmes…

C’est vrai. C’est sans doute mon côté adolescent. Je trouve que les femmes sont d’une façon générale beaucoup plus conscientes et sérieuses que les hommes. Je pense que pour faire du cinéma, il faut être un peu inconscient et adolescent, garder un esprit de jeunesse, une certaine innocence. Quand je vois mon toubib en blouse blanche, je me dis parfois que ce que je fais n’est vraiment pas sérieux. C’est quand même fou d’avoir 55 ans et de se dire qu’on n’a même pas un métier. J’ai parfois l’impression que je fais n’importe quoi (rires). Cela dit, le cinéma est quelque chose de fantastique, de magique. Au-delà des inquiétudes, des sujets douloureux qu’on aborde, tourner est un grand bonheur.