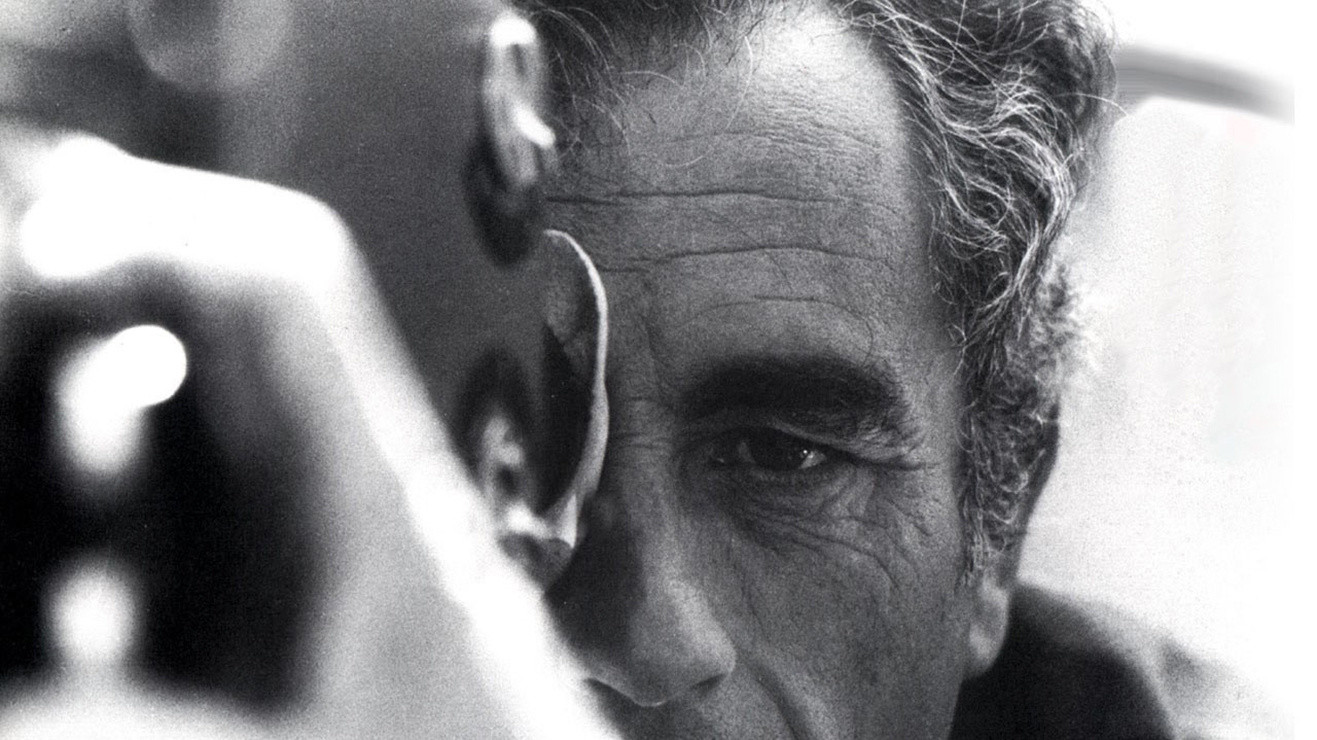

Michelangelo Antonioni:

en quête du mystère

Visions

Une rétrospective à la Cinémathèque française est l’occasion de revenir sur l’œuvre fascinante de Michelangelo Antonioni. A travers son dernier grand film: Identification d’une femme. Une forme de bilan de sa vision du monde et de son style singulier en constante évolution. Quand «comment vivre?» devient «Que regarder?» Un appel à lucidité comme fondement de l’espoir, puissamment exprimé par l’un de ses premiers chef-d’œuvre, La Nuit.

Après sept ans d’éclipse, discrètement interrompue par une expérience vidéo pour la Radio-Télévision italienne [1], Michelangelo Antonioni opère en 1982 un come back attendu et fulgurant. A 70 ans, il prouve qu’il n’a rien perdu de sa jeunesse ni de sa modernité. Ecrit en 1966, revu et corrigé par les scénaristes Tonino Guerra et Gérard Brasch, Identification d’une femme constitue un retour aux sources. A l’Italie d’abord, après une longue période de travail à l’étranger, notamment en Angleterre (Blow Up, 1966), aux Etats-Unis (Zabriskie Point, 1970) et en Espagne (Profession: reporter, 1975). A la veine intimiste de la grande époque des années 1960 ensuite, jalonnée par des chefs d’œuvre comme La Nuit (1961) et L’Eclipse (1962). A travers cette «autobiographie réinventée», le cinéaste déroule un nouvel épisode de sa chronique de l’amour et du désir.

Solitude et incommunicabilité

Quarante ans, metteur en scène en panne d’inspiration, Niccolo (Thomas Milian) erre à la recherche d’un personnage et d’un visage féminins pour son prochain film. Sa quête lui fait vivre deux histoires avec deux femmes. Il rencontre d’abord Mavi (Daniela Silverio), une aristocrate romaine révoltée, qui tente d’échapper au milieu clos et décadent de sa caste en fuyant dans un érotisme déchaîné. Un petit matin, elle se volatilise. Pour retrouver sa trace, Niccolo est aidé par Ida (Christine Boisson), une jeune actrice de théâtre plus équilibrée. Lorsqu’elle attend un enfant d’un autre, Ida le quitte également…

Société de consommation déshumanisée, univers froid hanté par l’abstraction, l’exil et le vide comme la lagune vénitienne, incapacité à briser le carcan de la solitude et de l’absence, de l’égoïsme et de l’impuissance… On est bien dans un film d’Antonioni. En apparence, rien n’a bougé depuis vingt ans. La communication entre les hommes et les femmes – entités radicalement hétérogènes – est toujours aussi ardue, à mille lieues de la relation muette, transparente et harmonieuse que l’être humain peut entretenir avec la nature. L’âme est phtisique, le cœur desséché, les sentiments fragiles. Victime de l’érosion du temps, l’amour court inéluctablement à la faillite. Le plaisir physique éloigne de l’autre et l’acte charnel n’est qu’un miroir où vient se refléter le narcissisme des partenaires.

Sérénité et ironie

Pourtant, quelque chose s’est transformé. Désenchantés, les personnages d’Antonioni ont acquis une lucidité qui leur permet d’éviter le joug de l’amour aliénant et aveugle. Comme si, à l’instar des figures du Désert rouge (1964), ils avaient compris et accepté que «tout ce qui leur arrive est leur vie, tout simplement». Contrôlées par la raison, les passions se sont attiédies. Le suicide et le désespoir, fruit d’un mal de vivre et d’un ennui indicibles, ne sont plus des tentations.

Le film ne baigne pas dans la névrose existentielle et le pessimisme. Il dégage même une certaine sérénité mâtinée d’ironie. Plus que de l’intériorité, l’angoisse sourd de l’univers socio-politique italien gangréné par la violence, la corruption et le terrorisme. Les gens semblent avoir tellement bien intégré ces peurs et menaces diffuses que la panique, quand elle surgit, vire au grotesque et au comique.

Les femmes aussi ont changé, source de désarroi de Niccolo. Certes, par ses airs désemparés, ses caprices, son étrangeté fascinante, Mavi évoque les héroïnes de la première heure. Sa volonté opiniâtre d’indépendance, sa quête d’une identité propre en assumant sans complexes ses penchants homosexuels, lui donnent cependant une substance tout à fait contemporaine. Comme Maria Schneider dans Profession: reporter, Ida est une femme libre, disponible, capable par son autonomie morale et son absence de calcul d’établir avec l’homme des relations directes, égalitaires, presque complices, sans illusions ni préjugés.

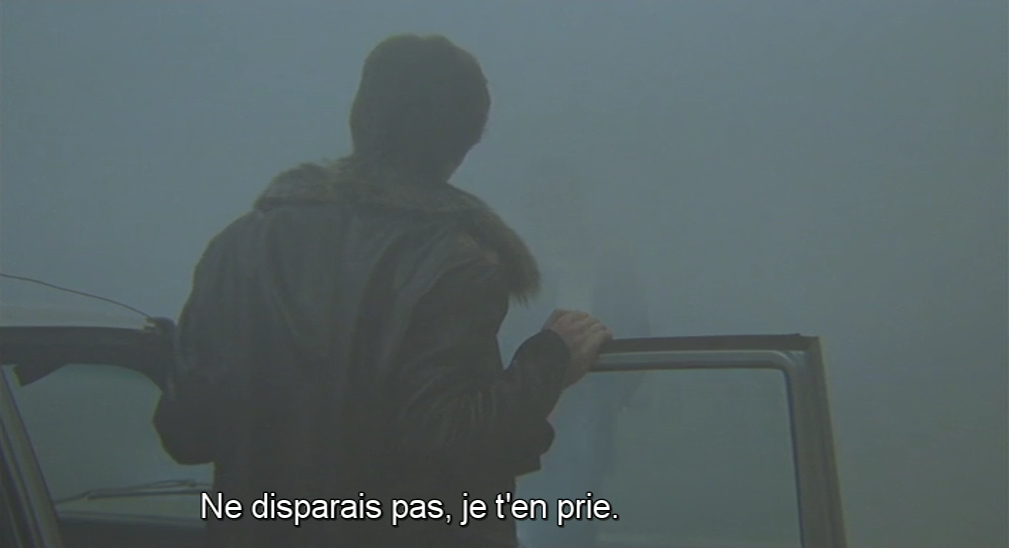

Au cœur du brouillard

Une interrogation impérieuse, urgente, traverse le film: «Comment vivre?» Pour Niccolo, cinéaste, cette question équivaut à «que regarder?» Pour Antonioni, il convient de défendre l’intelligence au cœur du réel. Telle est la vocation de l’être humain: «Se délivrer de sa cécité». Prolongeant les expériences du photographe de Blow up, Niccolo essaie d’identifier le monde qui l’entoure, de donner un sens et une forme cohérente au chaos de sentiments et de rencontres qui l’enveloppe. Il tente de percer le mystère de la féminité en épiant le sommeil et l’orgasme de Mavi.

Filtre subtil et sensible, la femme est chez Antonioni la médiatrice obligée de toute investigation de la réalité. Imprévisible, contradictoire, évasive, Mavi reste indéchiffrable, se dérobe. Et Niccolo échoue dans sa tentative d’identification. Surtout que tout s’embrouille dans sa tête et dans sa vie. Abandonné par son épouse, confondant la réalité et son fantasme, le cinéma et la vie, il ne sait plus s’il cherche une femme elle-même, pour lui-même ou pour son film.

Emblème de notre temps, la confusion est partout, symbolisée par le brouillard nocturne qui affole les sens du cinéaste. Jusqu’au malaise. L’œil et l’oreille ne sont plus synchrones. Limité par les manques de ses organes de perception, comment l’être humain peut-il pénétrer les énigmes du réel, élucider les signes étranges (le nid dans l’arbre) qui le jalonnent? En même temps, contrairement aux personnages précédents d’Antonioni, Niccolo n’est ni un perdant ni un démissionnaire. Il dépasse son échec intellectuel et affectif. Sa trajectoire de créateur est positive. Elle s’ouvre sur un nouveau projet, un film de science-fiction autour du plus grand mystère de l’univers : le soleil.

Beauté convulsive

A l’image du premier plan, toute la mise en scène d’Antonioni joue sur la surprise. Le spectateur est placé de plain-pied avec Niccolo, aussi déboussolé que lui par les événements, désorienté par les manifestations du hasard et de la nécessité. A l’instar de L’Avventura (1960), qui inaugurait la dédramatisation du récit, Identification d’une femme est structuré comme un roman policier à l’envers. La narration est truffée de lacunes et de points de suspension. L’arc du suspense est tendu, mais rien n’advient. Rien n’est résolu ni éclairci. Tout est possible, comme dans le dernier regard de Niccolo et de Mavi, instant inoubliable et sublime chargé d’interrogations et de désir. La vibration magique prime sur la signification claire. Antonioni donne à voir avant de donner à penser. Champion de la suggestion et de l’ambiguïté, le cinéaste multiplie les fausses pistes et ouvre des fenêtres dérangeantes sur l’inconnu.

Si la finalité est restée la même – traduire les mouvements de l’intériorité –, le style a changé. Dans les années 1960, Antonioni dilatait le temps en jouant sur les plans-séquences et les temps morts. Aujourd’hui, avec une grande liberté d’invention, il use d’un montage beaucoup plus fragmenté et saccadé. De même qu’il ne craint pas d’introduire des scènes érotiques pudiquement impudiques, il ne redoute pas la rupture, la discontinuité, l’ellipse brusque et déroutante.

Féline, glacée, acérée comme un scalpel, la caméra fouille les regards, en capte chaque frémissement, épouse les va-et-vient et la respiration des personnages. Résultat: une calligraphie d’une beauté poétique et convulsive à couper le souffle, qui frise parfois l’abstraction sans jamais tomber dans le formalisme gratuit. La maîtrise est totale: «Chez Antonioni, même les nuages sont mis en scène», déclare Gérard Brasch.

« Identification d’une femme achève une longue période, presque toute ma vie, et maintenant je vais faire des choses différentes», confessait le cinéaste. Treize ans plus tard, diminué par une attaque cérébrale, il coréalisera Par-delà les nuages (1995) avec Wim Wenders. Un film en partie raté.

Retour sur «La Nuit»

La Notte (1960) d’Antonioni fait partie des quelques films qui «ont vu ma jeunesse», pour reprendre la belle expression de Jean-Louis Schefer (L’homme ordinaire du cinéma, 1980). Une œuvre qui, en avril 1975, a déclenché ma passion de cinéphile.

Troisième œuvre d’une tétralogie consacrée au drame de l’incommunicabilité entre les êtres, La Nuit nous fait vivre la crise d’un couple qui, au cours d’une nuit qui s’étire dans l’ennui et la vanité d’une fête bourgeoise, prend peu à peu conscience de l’agonie de l’amour qui l’unissait. Antonioni poursuit alors sa réflexion, très pessimiste, sur l’érosion inéluctable des sentiments et les maladies – liées à l’égoïsme – qui dévorent l'âme et le cœur humains.

Pour Antonioni, les sentiments sont condamnés, par le temps et l’habitude, à s’effriter, incapables de vaincre la solitude et la souffrance fondamentales de l’être humain. La passion amoureuse, véritable drogue, est aussi une aliénation. Refuge pour l’être face à l’absurdité du monde, elle semble être tout ce qui donne à l’individu sa richesse intérieure et la substance de sa vie. Sa désintégration ne peut donc qu’être la source d’une angoisse intolérable, car elle lui révèle soudain sa misère et couvre son existence entière d’un non-sens absolu. Comme l’exprime la dernière séquence, sublime, dans un parc au petit matin, le désir, la tentative ultime d’un rapport physique et sexuel ne peut être qu’une illusion de plus, une fuite momentanée de la désolante réalité qu’est une passion finie.

Mais l’amour n’est pas seul en crise. La création artistique pose aussi des problèmes. Comment concilier l’indépendance créatrice, condition fondamentale d'une inspiration libérée, avec le confort et l’argent? Comment ne pas ressentir une impression de futilité de l’art face à la réalité du monde?

En fait, dans ce monde de faillite totale que nous peint Antonioni, le seul espoir qui reste à l’être humain semble être la lucidité (apanage de la femme!), le courage de regarder en face la réalité, la connaissance de soi. Ainsi, non seulement l’auteur nous incite-t-il à prendre conscience de nos limites, mais aussi à revoir nos traditions sentimentales, à tenter de changer nos conceptions de l’amour et du couple. Un appel qui, d’une certaine manière, rejoint certaines préoccupations actuelles.

Notes

[1] Le mystère d’Oberwald, 1979, d’après L’Aigle à deux têtes de Jean Cocteau.