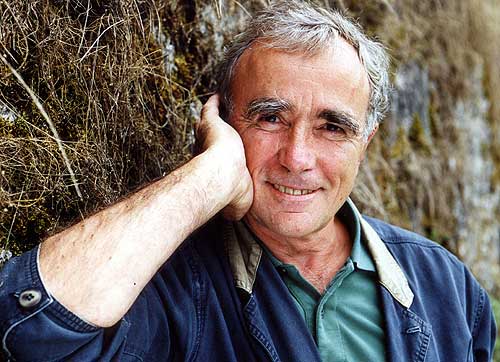

Jean-Claude Guillebaud: une vie à éclairer le monde

TransitionJournaliste, Jean-Claude Guillebaud a sillonné le planisphère dans tous les sens, flirté avec les guerres, côtoyé la misère, fait les poches des révolutions. Editeur et essayiste, il a expliqué dans de brillantes synthèses les grandes mutations de notre époque. Chroniqueur, il a décrypté l’actualité en en montrant avec acuité les enjeux éthiques et spirituels. Homme de conviction toujours ouvert au dialogue, il a partagé avec passion sa foi (indissociable de la raison), son goût de l’avenir (clé de la démocratie) et son espérance (à ne pas confondre avec l’espoir). Il a accompli son ultime voyage le 8 novembre 2025. Au milieu des années 1980, il m’avait accordé un long entretien sur son expérience de grand reporter et les leçons de vie qu’il en avait tirées.

Quand, en 1983, j’ai embarqué pour mon grand voyage initiatique en Orient, j’avais deux livres dans mon sac à dos: L’usage du monde de Nicolas Bouvier et Voyages vers l’Asie de Jean-Claude Guillebaud. Deux modèles très inspirants – l’un littéraire, l’autre journalistique – pour rendre compte de manière vivante et profonde de la découverte du réel. A mon retour, travaillant pour un hebdomadaire, je n’ai eu qu’un désir: les rencontrer pour leur dire ma gratitude et leur donner la parole. C’est ainsi que, fin 1985, j’ai eu la joie et le privilège de rencontrer Jean-Claude Guillebaud dans les bureaux de la rue Jacob où il travaillait comme responsable des essais aux éditions Le Seuil.

J’ai été de suite conquis par la vivacité et l’acuité de son esprit sous ses sourcils broussailleux, la douceur de son sourire et sa grande affabilité, la force qui émanait de son corps trapu d’homme de la terre, à la fois « semi-intellectuel » dans la capitale et « semi-paysan » dans sa Charente natale, comme il le disait.

Nous avons gardé contact et il est devenu compagnon de route des plateformes de recherche Diagonales et Trilogies. Nous sommes revus plusieurs fois. A Lausanne où je l’avais invité pour une conférence-fleuve le 30 mai 2006 sur le thème: «De la foi face à l’abîme du monde.» A Paris quand j’y étais et que nos agendas s’accordaient. J’en ressortais toujours énormément enrichi et encouragé. Je garde le souvenir d’une personne chaleureuse, qui savait exprimer ses convictions avec force, nuances et humour.

Retrouver une verticalité

Comment devient-on grand reporter?

J’ai commencé à faire du journalisme très tôt, pendant mes études. Mon ambition première était de devenir professeur de droit. Au moment où je préparais l’agrégation. Mai 68 a éclaté. Profitant de mon double statut de journaliste et d’étudiant, mon journal, Sud-Ouest, m’a alors dépêche à Paris. Lorsque je suis revenu à Bordeaux, trois mois plus tard, l’université était sens dessus-dessous. Mon directeur de thèse Jacques Ellul, m’a déconseillé d’abandonner le journalisme. Je suis alors parti pour le Biafra, où la guerre venait d’éclater. Je suis devenu journaliste à plein temps, engagé à Sud-Ouest, correspondant du Monde et collaborateur de Combat. Je faisais surtout du journalisme d’investigation, style redresseur de torts, sur l’affairisme et les scandales immobiliers qui fleurissaient en France à l’époque.

Journal de province, Sud Ouest n’avait pas les moyens de se payer un grand reporter. Pour assouvir ma soif de voyages, j’avais imaginé un système complètement rocambolesque. Je partais pendant mes vacances, payant moi-même mon billet d’avion ou trouvant des combines avec des organisations comme la Croix-Rouge. Au retour, je vendais mes reportages à mon propre journal et à d’autres publications. L’argent que je gagnais ainsi me permettait de financer un prochain départ. Après avoir reçu un prix pour une série de reportages sur l’immigration des clandestins portugais en France, je suis parti en Asie, au Vietnam, Cambodge, Laos. J’ai décroché le Prix Albert Londres pour un reportage sur le Vietnam et Le Monde m’a engagé en 1972 comme grand reporter.

Au début de votre carrière, vous vous êtes fixé une limite de quinze ans, que vous avez respectée. Comment est-il possible de planifier ainsi son avenir?

Chacun vit sa profession à sa manière. Tout en l’adorant, j’ai toujours un peu considéré ce métier comme une trahison de l’université. J’ai assez mal vécu ses inconvénients sur le plan intellectuel, la rapidité, la superficialité, le manque d’espace pour s’exprimer, l’obligation de changer constamment de sujet. Pour contrebalancer ces frustrations, je me suis toujours dit qu’il fallait arrêter après un certain nombre d’années. Je crois qu’il y a un moment dans sa vie où, après avoir tant voyagé horizontalement, il faut rompre, entreprendre un périple vertical, rentrer à l’intérieur de soi-même pour faire le point.

Ensuite, je crois que le journalisme est un métier où l’on vieillit mal. En côtoyant chaque année les vieux lauréats du prix Albert Londres, j’ai découvert le côté pathétique de celui qui, toute sa vie, a roulé très vite sur les choses, sans jamais rien approfondir ni trouver de stabilité intérieure. Enfin, le métier de reporter vous entraîne dans un univers quasi abstrait. Pendant huit ans, j’ai vécu en nomade, en décalage total avec l’actualité de mon pays, entretenant des rapports complètement fous avec l’argent et mes amis.

Oser dire «je»

Ce qui frappe dans Un voyage vers Asie (1980) par exemple, est justement cette dimension autocritique, démystificatrice, que vous introduisez au cœur même du reportage…

Cette série d’articles a représenté deux mini-révolutions au Monde. D’abord, la redécouverte du quotidien, le passage d'une approche universitaire, conceptuelle, bavarde, à un journalisme plus concret, descriptif, un peu au ras des pâquerettes. On s’est rendu compte au Monde que, pendant quinze à vingt ans, on avait trop regardé l’actualité à travers le prisme de la politique et de l’économie, alors que les fabuleuses mutations sociologiques en cours – de la révolution des mœurs au choc des cultures – se passaient ailleurs.

Le deuxième élément était l’affirmation du «je». Une idée longtemps tenue pour «scandaleuse» au Monde. Je pense pourtant qu’il est plus honnête de dire «je». Même dans un article sentencieux et universitaire pour Le Monde diplomatique, votre subjectivité est présente à chaque ligne, dans le choix du sujet, des interlocuteurs, des mots, etc. L’apparente objectivité scientifique ou sociologique que vous pouvez donner à un texte est un masque. Dire que les choses «sont» constitue à la limite une manière de viol et d’escroquerie à l’égard du lecteur, car les choses «ne sont pas»; elles n’existent que comme vous les avez vues.

Cependant, dire «je» ne signifie pas étaler ses états d’âme. Il faut se méfier, ne pas tomber dans la dérive narcissisque; celle-ci peut donner de très beaux textes, mais elle n’a rien à voir avec le journalisme. Il y a six ou sept ans, on a eu en France toute cette discussion un peu bébête sur le nouveau journalisme, dans la foulée de la nouvelle cuisine et de la nouvelle philosophie. Beaucoup de journalistes ont cru, et croient encore aujourd’hui, qu’il suffisait de se balader les mains dans les poches et de raconter son «vécu», ses démêlés avec les douaniers ou ses beuveries avec le capitaine d’un boutre. Cela, sans avoir besoin de travailler, de réfléchir à la situation politique du pays, de consulter des dossiers.

Cette appréhension ludique de l’univers, un peu à la manière de Bibi Fricotin, est catastrophique, car un reportage doit apporter des informations et des analyses. Le défi à relever est difficile: faire l’impossible synthèse entre le journalisme littéraire et personnel du début du siècle, style Albert Londres, Joseph Kessel ou Henri Béraud, et le journalisme universitaire de l’après-guerre, avec des données statistiques, économiques.

Puissance de l’intuition

Parfois, vous semblez même déprimer. C’est un peu comme si la réalité vous échappait…

C’est normal de paniquer par moments. Comment ne pas penser sans cesse que vous n’êtes qu’un petit Français qui reçoit un salaire pour aller raconter ce qui se passe à l’autre bout du monde? En quelques jours, rarement quelques semaines, qu’êtes-vous capable de comprendre de ce monde dont la culture, la langue, les mœurs vous sont complètement étrangers? Comment ne pas dire des âneries ou des choses superficielles à ces milliers de lecteurs qui, peut-être, ne sauront rien d’autre de ce pays que ce que vous leur racontez? La responsabilité est d’autant plus grande que les pays en question sont souvent la proie d’une guerre, d’une famine ou d’autres événements dramatiques.

Vous parlez du manque temps pour approfondir. Est-ce que vous n’avez pas l’impression que plus on reste longtemps à un endroit, plus il est difficile d’en parler?

C’est vrai. Je vais prochainement publier un manuscrit d’un confrère qui vit à Bangkok depuis dix-sept ans. Dans sa préface, il écrit notamment: «Après les six premiers mois, j’aurais pu écrire un livre. Ensuite, pendant dix à douze ans, j’étais incapable d’écrire une ligne.» Cela dit, aujourd’hui, je suis plus optimiste. J’ai davantage confiance dans l’intelligence du premier regard. Ce que l’on peut voir et sentir, pendant les six premiers jours, est très souvent juste. Si l’on est dans cette tension de la curiosité en éveil, les papilles en alerte et les antennes dressées, on a une formidable capacité d’intuition. J’ai fait cette constatation en repensant à des pays où je suis allé plusieurs fois, comme l’Ethiopie, où j’ai fait dix-sept voyages d’un à deux mois. Je crois que les impressions du premier reportage ne se sont jamais démenties.

Le tiers monde se fout de notre mauvaise conscience.

Sortir de la mauvaise conscience

D’autres écueils guettent le grand reporter: la mauvaise conscience, le piège de l’exotisme…

La mauvaise conscience vous attend à tous les carrefours. D’abord, en tant qu’Occidental, parce qu’on est bien nourri et propre dans des pays où les gens croupissent dans la misère et meurent de faim. Ensuite, en tant que journaliste, parce qu’on ne vit les guerres et les famines que par procuration, un peu comme des voyeurs qui s’en vont aussitôt qu’ils en ont assez vu. Vous avez vécu pendant quelques semaines avec des gens qui vous ont aidé, sont même devenus des amis, et vous remontez soudain dans votre taxi et votre avion, bouclant cette tragédie en même temps que votre dossier.

Cela dit, la mauvaise conscience est souvent mauvaise conseillère. Il ne faut pas tomber dans le travers de tous ces tiers-mondistes qui se baladent le cœur en écharpe, larmoyants et souffreteux, pour expier leurs fautes d’Occidentaux et chercher la rédemption. On ne peut pas aller vers d’autres sociétés, en particulier du tiers monde, pour des raisons strictement petites-bourgeoises et égoïstes. Le tiers monde se fout de notre mauvaise conscience.

Quant à l’exotisme, il est dangereux dans son sens le plus bête et le plus trivial: s’ébahir de différences, alors que l’univers est progressivement en train de s’uniformiser. Pour quelqu’un qui doit rapporter des choses drôles et curieuses, il est extrêmement stressant de se trouver dans des villes, des paysages, et même des univers mentaux qui finissent par se ressembler. D’où la tentation permanente de réenchanter ces mondes en voie de banalisation, d’en rajouter – dans le sens de l’exotisme précisément – de réinsuffler un semblant d’existence à des altérités qui sont mortes, par une prose en toc, faussement colorée. Il n’y a rien de plus bidon que toutes ces revues de voyages qui s’étalent à la devanture des kiosques: des univers factices, des fantasmes à la Pierre Loti avec bons nègres en pagne et fakirs.

Partir, revenir

Dans tout voyage, il y a d’abord la palpitation du départ…

C’est vrai. Je crois que c’est la jubilation d’avoir plusieurs vies possibles au lieu d’une seule. Chaque départ en reportage est un nouveau dossier qu’on ouvre, un nouveau chapitre de votre vie qui commence. D’où cette espèce d’excitation de la virginité que l’on ressent très fort dans ce métier, le seul à vous réserver des surprises aussi folles qu’un coup de téléphone vous annonçant que vous embarquez deux heures plus tard pour une destination dont vous connaissez à peine la position géographique. Vous savez alors que pendant un mois vous allez vivre intensément dans un pays qui n’existait pas pour vous une minute plus tôt, et qui n’existera plus après votre retour. Il est difficile de traduire la joie que procure cette espèce de donjuanisme intellectuel, qui, il est vrai, s’éteint quelque peu lorsque vous avez décollé et que vous êtes déjà plongé dans vos dossiers. Là, c’est le boulot qui reprend ses droits…

Vous êtes chaque fois revenu. A cet égard, L'ancienne comédie est un peu un livre sur l’enracinement.

Oui, mais c’est aussi un livre sur le départ, car ces deux choses sont inséparables. Les poètes océaniens, qui sont sans doute les écrivains qui ont le mieux parlé de cette question, montrent que tout homme a besoin de deux dimensions. D’abord, l’enracinement, la patrie, une attache d’autant plus forte dans le Pacifique que la terre y est rare, réduite à la taille d’une tête d’épingle face à l’immensité des flots. Quand un enfant vient au monde en Océanie, on enterre le placenta de la mère à l’endroit où il est né. Ce rituel crée entre ce lieu et l’enfant un lien indestructible.

L’autre dimension, c’est précisément le départ, la fuite. L’Océanie est le continent des grands voyages, des transhumances, des aventures, des arrachements. On rompt les amarres, on quitte les siens, on s’éloigne de ses amours pour devenir un juif errant, un membre de cette vaste diaspora de travailleurs immigrés.

Ces sentiments, un grand reporter les ressent très fort. Plus on a été un errant, plus le besoin d’enracinement est intense. Mais il ne faut pas oublier que l’enracinement peut être dangereux, lorsqu’il se mue en repli sur soi, en «barricadement» dans sa culture, et qu’il conduit à considérer le reste du monde comme une barbarie, un peu à la manière de Jean-Marie Le Pen.

L'ancienne comédie constitue un peu un exorcisme, le grand nettoyage de printemps. C’est un mélange d’autobiographie et de fiction pure. La confession et l’introspection d’un médecin sans frontières qui a été catapulté très vite au cœur des tragédies du monde. Sans doute est-il un peu naïf et maladroit, car les situations d’extrême gravité qu’il a vécues ne l’ont guère porté à s’intéresser à sa petite personne. En fait, il se rend compte qu’il s’est fui lui- même, qu’il n’a cessé de se dissoudre dans les malheurs du monde. Mais l’important est qu’il écrit à une femme. Cette grande purge n’est pas seulement une question d’hygiène personnelle, mais bien le prix à payer pour avoir avec cette femme une relation intense et authentique.