Dominique de Rivaz:

«Un selfie avec Anton Tchekhov»

«Ceux qui vivront dans cent ans, dans deux cents ans après nous, pour qui nous frayons maintenant le chemin, est-ce qu’ils s’en souviendront, est-ce qu’ils auront seulement un mot gentil pour nous?», se demande Anton Tchekhov (1860-1904) à travers l’un des personnages d’Oncle Vania. La cinéaste suisse Dominique de Rivaz lui répond directement et positivement par une évocation touchante en forme d’essai cinématographique très personnel. Un petit joyau finement ciselé qui redonne vie au grand écrivain russe en racontant sa mort. Et nous interroge sur notre finitude, le sens de notre existence et l’essence de l’humanité. A (re)découvrir grâce au DVD sorti en octobre 2025.

Au commencement, une image et une parole. L’image, c’est un portrait d’Anton Tchekhov jeune, assis à sa table, qui regarde Dominique de Rivaz et pour lequel, ainsi qu’elle le confesse d’entrée, elle ressent une forme de «coup de foudre». Elle le trouve «beau» avec ses «yeux bons et rieurs» qui «adorent fixer l’écume au loin». Il est vrai que son «visage ouvert» témoigne d’une présence à la fois proche et lointaine. Une manière de «goûter à l’éternité devant l’objectif». On sait que, tout «génie humble» qu’il fût, le dramaturge aimait poser pour les photographes. Non sans distance ironique: «Il me semble toujours que je trompe les gens avec mon visage trop gai ou trop grave.»

Au commencement, deux mots

La parole, ce sont deux mots: «Ich sterbe.» «Je meurs.» Tchekhov les a prononcés dans son dernier soupir, en 1904, dans une chambre d’hôtel d’une ville d’eaux allemande où, comme il le disait avec une implacable lucidité, il était venu pour «crever». Il avait 44 ans et souffrait de la tuberculose depuis plus de vingt ans. Etrangement, deux mots en allemand, car il ne parlait quasiment pas cette langue. La cinéaste les a découverts dans L’usage de la parole de Nathalie Sarraute. L’écrivaine, dont on entend la voix lire l’extrait en question, souligne le vide, le silence dans lequel Tchekhov s’est éteint. Sans personne pour le retenir.

Plus de cent ans plus tard, Dominique de Rivaz, d’une certaine manière, entre dans cet espace et tend la main à l’écrivain pour le faire revenir d’entre les morts. Ce moment ultime, en apparence anecdotique, lui offre une accroche originale. Un point focal pour ne pas se perdre dans l’énormité du corpus littéraire et la monumentalité de l’homme. Un angle d’approche capable d’éclairer, en la recomposant, une vie et une œuvre dans ce qu’elles ont d’essentiel.

Cette image et cette parole ont suscité ou plutôt «fait exploser» chez la cinéaste le «besoin viscéral» de reprendre la route vers la Russie et «l’immensité» de ses territoires, extérieurs et intérieurs, géographiques et mentaux, matériels et spirituels. Des espaces qu’elle arpente, «souvent en solitaire», depuis de nombreuses années. Elle s’est donc mise en marche. En désir, pourrait-on dire. Pour aller à la rencontre de cette image qui l’appelle. Pour percer le secret de ces deux derniers mots, en découvrir la profondeur et le sens. Pour explorer les fissures d’un être et d’une existence, à l’image de celles qui zèbrent les plaques de verre des portraits de Tchekhov et qui renvoient notamment à la maladie.

Pour ce voyage, véritable pèlerinage, Dominique de Rivaz a dans ses bagages une caméra, un trépied, quelques livres et une somme d’informations sur l’écrivain. Des connaissances acquises à travers la lecture de biographies, une intense fréquentation de ses œuvres – en particulier de sa correspondance (Vivre de mes rêves, Bouquins, 2016) – ainsi que de mises en scène et adaptations cinématographiques de ses pièces comme celles d’Andreï Kontchalovski, Nikita Mikhalkov ou Louis Malle.

Tapisserie en mouvement

Le film est centré sur les trois dernières semaines de la vie de l’écrivain, quand il quitte Moscou sur le conseil d’un médecin pour aller en cure en Forêt noire. Le choix de cette période qui fait particulièrement sens. Pour trois raisons au moins. D’abord, selon son ami Souvorine, les cimetières étaient, avec les cirques, les lieux de prédilection de Tchekhov. Ensuite, la mort est un motif central de son œuvre : elle ne cesse de faire résonner sa mélodie au cœur même de sa petite musique littéraire ; elle bruit derrière la gaieté, l’insouciance, la fête des personnages, souvent inconscients de leur condition. Enfin, l’essence du cinéma ne consiste-t-elle pas, selon Jean Cocteau, à «filmer la mort au travail»?

La cinéaste raconte donc la mort de Tchekhov. Non pas pour l’enterrer, mais pour lui redonner vie. En étant fidèle à son esprit créateur, quand il conseillait à une écrivaine: «Il faut être une artiste sincère, n’écrire que ce qui est ou ce qui d’après vous doit être; il faut peindre des tableaux.» Dominique de Rivaz ne fait rien d’autre. Elle tisse – avec art, poésie et rigueur – un magnifique linceul cinématographique. Une forme de tapisserie en mouvement composé de différents fils et morceaux de tissu qui s’entrelacent et se répondent:

Son propre journal de bord. La cinéaste se met physiquement dans les pas de Tchekhov. Entre compartiments de train, couloirs et chambres d’hôtels, salles de spectacle, intérieurs de musée et bains thermaux, elle reparcourt et revisite des lieux.

Les dernières lettres de Tchekhov mourant où, avec ironie et détachement, il décrit son état, ses remèdes, ses préoccupations très quotidiennes – comme le trou des W.C. à vider et couvrir –, les conditions de son voyage et de son séjour, mais aussi son espoir de guérison et de revenir en Russie, son rêve de voyage en Italie.

Les explications cliniques d’un médecin en soins palliatifs interprété par un acteur (Philippe Gray) ayant joué dans Les Trois sœurs. En s’adressant à Tchekhov, il décrit les symptômes et les phases inéluctables de sa maladie, la manière dont la vie se retire, la perte d’indépendance qu’elle engendre, les sentiments et souffrances qui l’accompagnent, les derniers instants jusqu’au derniers souffle.

Des documents d’archives et des objets – souvent rares et inédits – patiemment recherchés et collectés, comme autant de traces et d’empreintes.

Des inserts poétiques et des plans de nature dont la matérialité – touchée, caressée – est souvent élevée à la dimension de symbole.

La cinéaste noue et dénoue, lie et délie, roule et déroule, coupe et découpe tous ces éléments. Elle les articule à travers un gros travail de tricot et de couture, c’est-à-dire un montage très élaboré et complexe. Le linceul devient palimpseste, avec différents niveaux de profondeur et de sens, où les temps se mélangent.

Il faut être une artiste sincère, n’écrire que ce qui est ou ce qui d’après vous doit être.

Ecrivain-médecin-homme

La première partie de son (en)quête conduit Dominique de Rivaz, qui habite Berlin, en Russie. L’occasion – pour mettre en contexte sa fin de vie – d’évoquer différentes dimensions de Tchekhov, en l’occurrence la figure à trois faces écrivain-médecin-homme évoqué par Vladimir Volkoff: «C’est dans cette unité, dans la convergence de ses talents (au sens scripturaire du terme) qu’il faut chercher la fine pointe de son originalité.» Tchekhov se sentait «plus alerte et content de lui-même» à l’idée d’avoir deux métiers au lieu d’un: «La médecine est ma femme légitime, la littérature ma maîtresse. Quand j’en ai assez de l’une, je vais coucher avec l’autre.» Un bel exemple, on ne peut plus actuel, de transdisciplinarité et de dépassement des dualismes:

Les diverses connaissances ont toujours vécu en paix. L’anatomie et les belles-lettres ont une origine également noble, les mêmes buts, et n’ont aucune raison de se faire la guerre. Entre elles, il n’y a pas de lutte pour la vie. Si un homme connaît les lois de la circulation du sang, il est riche. Si, en plus, il apprend l’histoire des religions et une romance de Tchaïkovski, il devient plus riche encore. C’est pourquoi les génies ne se battaient jamais, et chez Goethe, à côté du poète, coexistait parfaitement le naturaliste. Ce qui lutte, ce ne sont pas les connaissances, la poésie avec l’anatomie, mais les erreurs, donc les hommes. […]

Mon saint des saints est le corps humain, la santé, l’intelligence, le talent, l’inspiration, l’amour et une liberté absolue qui affranchit de la violence et du mensonge sous quelque forme que ce soit. Tel est le programme auquel je me tiendrais si j’étais un grand artiste. […]

Je ne doute pas que mes études de médecine aient largement influencé mon activité littéraire; elles ont sensiblement élargi le champ de mes observations et m’ont enrichi de connaissances. Seul un médecin peut apprécier ce que ces études m’ont apporté en tant qu’écrivain. Elles m’ont orienté et probablement évité bien des erreurs. La méthode que je dois aux sciences naturelles m’a toujours tenu en éveil. Je ne suis pas de ces hommes de lettres qui assument à l’égard de la science une attitude négative, et je n’envie pas ceux qui croient tout pouvoir comprendre par eux-mêmes.

Une première face est l’écrivain. Avec une œuvre forte non seulement de pièces de théâtre mythiques, mais de plus de 650 nouvelles et récits, écrits principalement entre 23 et 27 ans. Comme le rappelle la cinéaste, Tchekhov est «entré en littérature par la petite porte»: «Il écrivait, à la va vite, en parallèle à ses études de médecine, de courts textes alimentaires qu’il publiait sous pseudonyme afin de nourrir ses parents et ses nombreux frères et sœurs.» Sa famille en effet était pauvre. Il s’en plaint d’ailleurs un peu: « Ma maison est enfumée, et il y fait froid. C’est à se tirer une balle, tout simplement. J’écris beaucoup et longuement. Je n’ai toujours pas fait poser ma plaque de médecin. Alors que, tout de même, il va bien falloir soigner.»

Il faudra attendre la représentation de ses pièces de légende – La Mouette (1895), Oncle Vania (1897) Les Trois Sœurs (1901), La Cerisaie (1904) – au Théâtre d’art de Moscou (créé en 1898 notamment par Constantin Stanislavski), pour qu’il rencontre le succès public. On en découvre avec émotion, un peu comme des reliques manipulées avec délicatesse, les affiches originales. On en voit aussi des extraits dans des mises en scène contemporaines parfois surprenantes, comme cette interprétation des Trois Sœurs par Timofei Kouliabine qui «amplifie les voix en les rendant muettes». Une manière de faire émerger «l’arrière-texte» ou le «sous-texte» où se joue le sens. Ce dernier se cache – tel un «minerai caché» (Stanislaski) à découvrir – entre les répliques, dans la respiration du texte, la ponctuation, les silences. Il vient non du dehors, mais du dedans. Chez Tchekhov, l’action n’est pas extérieure, mais intérieure.

La deuxième face est le médecin. C’est dans cette profession que se manifeste la grande intégrité morale de Tchekhov. Avec pour adage cette phrase de Platonov (1878), œuvre flamboyante écrite à 21 ans, soulignée par la cinéaste : «Enterrer les morts et réparer les vivants.» Proche des petites gens qui le lui rendent bien, Tchekhov est un médecin humaniste dévoué à ses patients, «soucieux du sort des autres et d’une rare générosité» malgré ses propres difficultés de santé. Qu’on soit riche ou pauvre lui importe peu, car la douleur est la même et la souffrance sans frontière. Il prodiguera ses soins à tous les malades, sans distinction de classe.

En 1890, ainsi que le raconte le film, Tchekhov se rend sur l’île de Sakhaline, à l’extrême orient du pays. Un périple exténuant de plus de 9000 km, qu’il effectue sans autorisation et à ses risques et périls, traversant des régions où sévissent la famine et le choléra. Son objectif: témoigner des conditions de vie souvent inhumaines des bagnards. Il va ainsi, véritable tour de force, recenser les 10 000 personnes prisonnières au moyen de fiches médico-sociales dont on voit quelques spécimens. À son retour, il rédige L’Ile de Sakhaline (1983). Un «ouvrage accusateur immédiatement censuré» qui témoigne de la dégénérescence d’une société. Quand sa publication sera autorisée, il recevra un accueil élogieux et, semble-t-il, contribuera à améliorer le sort des condamnés.

Troisième face, l’homme et sa vie. Dominique de Rivaz filme en particulier des lieux, comme sa maison transformée en musée à Moscou et bordée aujourd’hui d’une rue à grand trafic. Mais aussi sa tombe où des touristes se font un selfie. Pour évoquer son amour de la campagne et son émerveillement devant la nature avec les «alouettes qui chantent dans les prés, les merles qui s’égosillent en forêt», la cinéaste nous emmène dans un village baigné de soleil où l’on continue de labourer à la houe tirée par un cheval.

Derniers soupirs

Dans la seconde partie du film, Dominique de Rivaz refait le long voyage «insensé» et courageux de Tchekhov vers la mort. Le 16 juin 1904, il quitte Moscou avec son épouse, la comédienne Olga Knieper. Après une courte escale à Berlin, le couple s’installe à Badenweiler, un centre de cure pas très loin de Bâle. Si les trois établissements qui ont l’accueilli affichent aujourd’hui chacun une plaque dorée évoquant son passage, Tchekhov n’était alors pas le bienvenu. Motif: la toux qui incommodait la clientèle et la peur des crachats.

Dominique de Rivaz se rend plusieurs fois sur le monument qui lui a été consacré. Elle y dépose deux marguerites, le caresse amoureusement, filme une limace en train de monter vers son œil. A force de persévérance, elle parvient même à entrer brièvement dans la seule chambre dont on est sûr qu’elle a été occupée par Tchekhov, dans un hôtel devenu une clinique de rééducation. Il n’en reste qu’un espace aseptisé, une fenêtre ouverte avec un rideau qui flotte sur un arrière-fond sonore de radio.

A propos de son séjour, dans une lettre datée du 29 juin, Tchekhov ironise sur «le silence et le calme des Allemands» auxquels il n’arrive pas à s’habituer. Il épingle «la musique absolument lamentable» des orchestres dans le parc, «leur ordre et leur honnêteté à revendre, sans une once de talent et de goût». Dans ses courriers, il parle de son retour, de son désir de prendre un bateau à Marseille pour Odessa en faisant un détour par l’Italie. Il se fait même tailler des costumes de flanelle pour l’occasion.

Mais la tuberculose aura raison de lui comme elle a tué Chopin, Schiller, les sœurs Brontë et Kafka. Il meurt dans la nuit après avoir bu une coupe de champagne et en prononçant «Ich sterbe». Alors que l’aube se lève, Olga écrit que «le tendre chant des oiseaux du parc et de lointains sons d’orgue entonnèrent le premier office des défunts pour Anton Pavlovitch».

La suite est à la fois dérisoire et pleine d’humour, à l’image de l’esprit de Tchekhov qui ne cessait d’affirmer que La Cerisaie était une «comédie». Son œuvre, dont a surtout souligné la mélancolie et le pessimisme, regorge de passages où s’exprime une inclinaison prononcée pour le bonheur, la fête, les joies simples de l’existence.

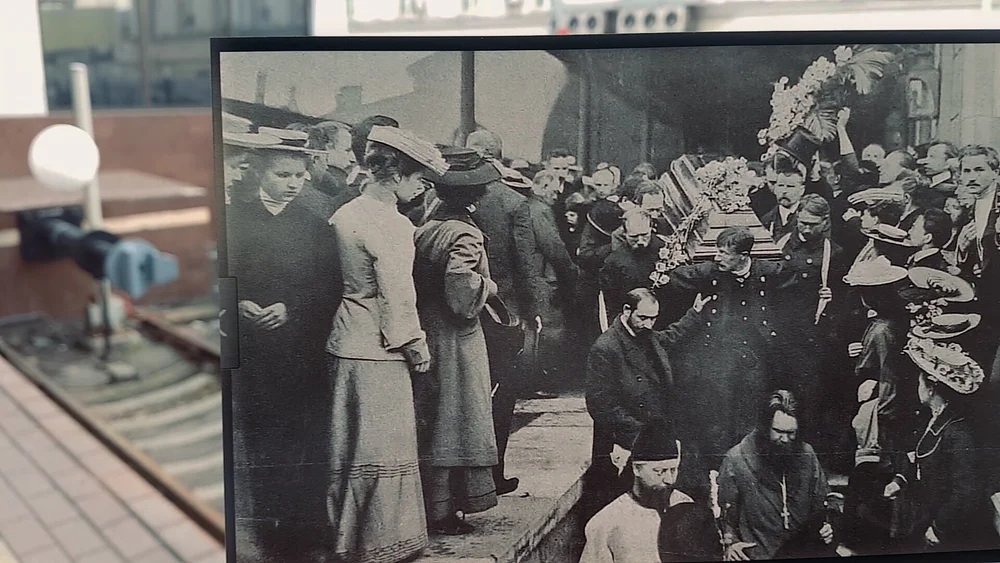

Le corps de l’écrivain est évacué de l’hôtel dans un panier à linge sale, puis ramené à Moscou dans un wagon réfrigéré destiné au transport d’huîtres. Le même train convoyant la dépouille d’un général mort, il s’ensuit une grande confusion à l’arrivée. Le film nous montre, à travers des images d’archives et au son de l’office orthodoxe des funérailles, la foule qui accompagne l’écrivain jusqu’à sa dernière demeure, au cimetière de Novodievitchi.

Plein d’autodérision, Tchekhov ne croyait pas vraiment en son génie et se sentait tout petit devant un Tolstoï par exemple. Il était persuadé qu’il serait vite oublié et que son œuvre ne lui survivrait pas six ou sept ans. On connaît la suite. Indémodable et toujours d’actualité, ses pièces sont devenues des classiques, parmi les plus jouées avec celles de Shakespeare.

Puissance symbolique

Dominique de Rivaz, en documentariste rigoureuse – images d’archives et textes à l’appui – rend compte avec précision du périple de Tchekhov, les dates, ses étapes et ses conditions, le séjour plutôt plaisant à Berlin avec une forme de rémission.

Elle va au plus près du réel, touche avec les mains, les yeux, le cœur. Elle parle du wagon-lit international dans lequel il a voyagé. Elle décrit par le menu le petit flacon bleu à fermeture hermétique qu’il portait dans la poche de sa veste et dans lequel il crachait lors de ses nombreuses quintes de toux. Elle montre le laissez-passer pour les bains thermaux qu’elle a réussi à dénicher. Elle énumère les postes de la facture – quasi surréaliste – des pompes funèbres.

La cinéaste s’inscrit en cela dans la démarche même du dramaturge. Chez lui, les détails concrets sont capitaux. C’est par eux que la plume entre dans la chair du monde, que son écriture saisit et redonne avec grâce le mouvement de la vie dans sa vivacité et sa complexité. Pas ou peu de considérations théoriques, de jugements moraux, de proclamations idéologiques ou de grandes envolées philosophiques, mais une observation fine du réel, une description acérée des êtres, des comportements et des situations. C’est à travers les actions, les corps et les conversations souvent très banales en apparence que Tchekhov scrute les âmes en profondeur et témoigne des mutations de son temps.

En même temps, contrairement à ce que certaines interprétations et mises en scène ont laissé accroire à force de samovars et de décors convenus cherchant à faire vrai, Tchekhov ne se voulait pas un auteur (que) réaliste. Il réfutait la psychologie et le «naturalisme d’états d’âme», selon l’expression de Vsevolod Meyerhold. Il ne visait pas la reproduction de la vie, mais sa quintessence. A travers une écriture dépouillée qui «est moins celle du presque rien que celle du rien de trop» (Jacques Lassalle).

«Tchekhov est inépuisable: il a l’air de représenter le quotidien, mais en réalité, par-delà les contingences et le particulier, c’est l’Humain, avec une majuscule qu’il met en œuvre» (Stanislaski). Ses récits, les situations et les personnages dans leurs microcosmes, les mouvements des cœurs et des corps ont toujours une dimension symbolique – au sens non seulement de ce qui représente, mais de ce qui révèle et rend présentes, charnellement, les choses de la vie et du monde dans leurs manifestations les plus infimes et leur vérité cachée. Ils sont des paraboles sur la destinée humaine, les changements de l’Histoire, le temps qui passe.

Dominique de Rivaz s’inscrit dans cette veine poétique et symbolique. Dans sa tapisserie, ainsi que nous l’avons déjà évoqué, elle joue avec des images de nature, des plans d’insectes et d’objets qu’elle insère et tresse comme autant de métaphores signifiantes. Ainsi, les pendules récurrentes d’une horloge et la danse des toupies évoquent la « mort au travail ». Les gouttes d’encre qui s’écrasent au fond d’un lavabo riment avec les crachats recueillis par le crachoir bleu.

Méditation sur la mort

Le film, à l’instar d’une grande partie de l’œuvre de Tchekhov, constitue une méditation sur la mort. Le (trop) bref passage de l’écrivain sur terre nous renvoie à notre finitude, à la fragilité de notre existence, à la vanité de nos entreprises, à l’inconsistance ou insignifiance de nos soi-disant réussites et certitudes face au mystère du vivant et à l’impermanence du monde. Autrement dit, il pose la question du sens. Dans Le Chant du cygne (1886), dont on voit un extrait de la mise en scène de Robert Bouvier, un vieil acteur se confronte à la réalité de son métier et de sa vie.

Eveil cruel de la conscience dans la nuit d’un théâtre vide. En deux temps, comme un balancier. Côté âge, la déréliction:

La vieillesse… On plastronne, on se pavane, on fait le mariole: la vie, elle a déjà passé… Soixante-huit ans, c’est déjà ding ding, on ferme! Plus de retour en arrière… On a vidé la bouteille, il en reste juste un peu au fond… Il reste juste la lie… Eh oui… C’est comme ça, mon pauvre Vassili… Content ou pas, il est temps de se mettre à répéter le rôle de Macchabée.

Côté création, cependant, la possibilité ou l’espoir d’une rédemption:

Il ne faut pas pleurer… Où il y a de l’art, où il y a du talent, il n’y a pas de vieillesse, pas de solitude, pas de maladie, et, même la mort, ce n’est qu’une moitié de mort…

Entre les deux, Svetlovidov – nom qui signifie le « clairvoyant » – pleure. A l’instar des personnages tchekhoviens, il voit le gouffre tragique qui sépare ce qu’il a fait et ce qu’il aurait pu faire, ce qu’il a été et ce qu’il aurait être. Mais il est trop tard.

On rejoint là l’implacable lucidité de Tchekhov pour qui «la littérature n’a droit au nom d’art que si elle peint la vie telle qu’elle est en réalité. Sa raison d’être, c’est la vérité absolue dans son intégrité. […] Un homme de lettres n’est quand même pas un confiseur, un parfumeur, un amuseur; c’est un homme engagé, qui a signé un contrat basé sur son sens du devoir et sa conscience».

Dominique de Rivaz le relève: si Tchekhov aime ses personnages et ne les juge jamais, il ne leur accorde aucune consolation. Car «la vie n’est qu’absence de Dieu, hasard et absurdité». Elle est «dure dans son processus, étrangère au bonheur et au malheur des hommes, indifférente à ce qu’ils désirent ou à ce qu’ils redoutent».

Entre Dieu existe et Dieu n’existe pas, il y a un espoir immense que l’homme sage et sincère traverse avec une grande difficulté.

On a dit que Tchekhov était le moins métaphysicien des grands écrivains russes. Nulle élévation vers le ciel comme chez Tolstoï, nulle descente dans les enfers intérieurs comme chez Dostoïevski. «Entre Dieu existe et Dieu n’existe pas, il y a un espoir immense que l’homme sage et sincère traverse avec une grande difficulté. Le Russe ne connaît que l’un des ces deux extrêmes, car ce qu’il y a entre les deux ne l’intéresse pas. C’est pourquoi d’ordinaire il ne sait rien ou presque », écrit-il. C’est précisément dans cet entre-deux qu’il se situe. Car c’est le lieu même de la vie, avec ses drames et ses non-drames, se questions essentielles et ses futilités.

L’«horizontalité» du théâtre de Tchekhov et de ses nouvelles – à hauteur d’homme et de médecin – n’en pas moins profonde. Car il fouille les âmes et pénètre les cœurs comme personne. Sans complaisance ni illusion, mais avec une profonde humanité. Le metteur en scène Jacques Lassalle parle de «sa poétique du plus grand détachement, dans la plus grande proximité». C’est par ce regard paradoxal, plein d’un humanisme généreux et discret, que l’âme russe, dont il n’a cessé d’explorer les arcanes, acquiert chez lui une forme d’universalité et rejoint la nôtre.

Compassion et sens de la justice

De fait, peu d’auteur ont, comme Tchekhov, fait preuve d’une si grande compassion envers l’humanité souffrante. Son livre sur le bagne de Sakhaline, «précurseur des goulags à venir», en témoigne. Ayant connu la pauvreté, il ressent les inégalités criantes. Petit-fils de serf, avec du sang ukrainien par sa grand-mère, il a une compréhension profonde de la dignité humaine, indépendamment des appartenances sociales. Dans ses pièces, qui ont une dimension chorale, il n’y a pas de héros ou de rôles secondaires, de grands ou de petits personnages, de bons ou de méchants. Tous sont égaux, en parole et en droits.

Cette compassion est, chez Tchekhov, indissociable d’un sens aigu de la justice. «Surtout, il faut être juste, tout le reste suivra […] J’aurai celle de vous rappeler le sens de la justice qui, pour un écrivain objectif, est plus vital que l’air qu’il respire», écrit-il dans sa correspondance.

Tchekhov, même s’il s’est toujours tenu à distance de la politique et n’a jamais dénoncé explicitement l’oppression tsariste, témoigne d’une grande conscience sociale. Toute son œuvre est un appel à sortir de ce qu’il appelle «l’hypnose générale»: «Nous ne voyons pas, n’entendons pas ceux qui souffrent, et tout ce qu’il y a d’horrible dans l’existence se passe quelque part en coulisse. […] L’homme heureux ne se sent bien que parce que les malheureux portent leur fardeau en silence et que, sans ce silence, le bonheur serait impossible.» (Les Groseillers).

Dominique de Rivaz souligne cette dimension. A travers un long passage de La Cerisaie, lu dans le film alors que la caméra – en gros plan – caresse l’écorce d’un arbre parcouru de punaises rouges. Une invitation aller voir au-delà de la surface:

Toute la Russie est notre cerisaie. La terre est vaste et belle, il y a beaucoup d’endroits splendides. Imaginez, Ania : votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, ils possédaient des âmes vivantes, et ne sentez-vous pas dans chaque fruit de votre cerisaie, dans chaque feuille, dans chaque tronc, des créatures humaines qui vous regardent, n’entendez-vous donc pas leurs voix ?…

Posséder des âmes vivantes – mais cela vous a dégénérés, vous tous, vivants ou morts, si bien que votre mère, vous, votre oncle, vous ne voyez même plus que vous vivez de dettes, sur le compte des autres, le compte de ces gens que vous laissez à peine entrer dans votre vestibule… Nous sommes en retard d’au moins deux siècles, nous n’avons rien de rien, pas de rapport défini avec notre passé, nous ne faisons que philosopher, nous plaindre de l’ennui ou boire de la vodka. […]

Ils sont sérieux, ils ont des visages graves, ne parlent que de sujets très graves, ils philosophent, et pourtant, sous leurs yeux, les ouvriers mangent des choses infectes, dorment sans oreiller, à trente, quarante dans la même chambre, partout les poux, la puanteur, l’humidité, la souillure morale… C’est évident, toutes ces grandes discussions ne servent qu’à une seule chose : s’aveugler soi-même et aveugler les autres. Montrez-moi donc ces crèches dont on nous rebat les oreilles, montrez-moi les salles de lecture ! On passe son temps à les décrire dans les romans et, dans les faits, il n’y en a pas. […]

C’est tellement clair, pour commencer à vivre dans le présent, il faut d’abord racheter notre passé, en finir avec lui, et l’on ne peut le racheter qu’au prix de la souffrance, au prix d’un labeur inouï et sans relâche. Comprenez cela, Ania.

Ce texte, écrit en 1904, semble annoncer la révolution bolchévique. De fait, l’histoire proche donnera raison à l’éternel étudiant Trofimov, incapable alors d’imaginer le cauchemar totalitaire qui naîtra de son rêve. Difficile, dans cette perspective, de ne pas rappeler que, dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, les premières batailles – près de Kharkov – se sont déroulées sur le territoire même de La Cerisaie, le « plus beau domaine du monde », ainsi que l’écrit l’extraordinaire traducteur André Markowicz. Le long terme verra cependant la victoire de Lopakhine, avec sa foi dans le progrès technologique et les logiques de profit face auxquelles le goût exceptionnel des cerises, la valeur sentimentale du verger et l’art de vivre qui y est lié ne feront pas le poids.

Non à la servitude

Pour Dominique de Rivaz, ainsi qu’elle l’affirme à travers l’extrait d’une lettre à Souvorine, la transformation par un être humain du sang d’esclave qui coule dans ses veines en sang d’être libre et entier a été la «devise» de toute la vie de Tchekhov. Loin d’encourager la résignation face à l’usure du quotidien, l’échec des entreprises humaines et les aléas de l’histoire, l’écrivain-médecin n’a cessé de débusquer, y compris en lui-même, la tendance humaine à la servitude volontaire, montrant comment – de manière inconsciente et insidieuse – elle colonise les âmes et aliène les vies. «Il savait aussi qu’être né serf n’est pas la seule façon d’être esclave. On peut l’être de sa misère, de son ignorance, de sa paresse, de ses peurs, de ses préjugés de caste. Aucune abolition proclamée ne vaudra jamais contre ces esclavages-là.» (Jacques Lassalle).

Pour Tchekhov, c’est en prenant conscience de ses manières d’être, de penser, de sentir et de vivre qu’on pourra les transformer et briser le cercle de l’asservissement. Il s’agit d’ouvrir un espace intérieur, individuel et collectif, où le vent d’une autre vie, d’un autrement possible, pourra souffler. La cinéaste rappelle cette phrase affichée dans un improbable «Musée des trous et des raccommodages», le long de la Volga: «Si chacun, sur son coin de terre, faisait tout ce qui est en son pouvoir, comme notre monde serait beau.» Un écho à cette autre parole dans l’une de ses nouvelles les plus célèbres, La Dame au petit chien: «Et il pensait qu’au fond, si on y réfléchir profondément, tout en ce monde est beau, sauf ce que nous-mêmes pensons et faisons dès que nous oublions les buts supérieurs de la vie et notre dignité humaine»

Plus encore qu’un maître à penser, Tchekhov est un maître à écrire et surtout à vivre. Certes, ses pièces disent la désillusion, l’échec, la fin des certitudes, la disparition d’un monde qui n’arrive pas à se régénérer. En même temps, au cœur de ces processus délétères, il ne cesse de célébrer la vie sous toutes ses formes. Pour lui «tout est vivant, l’homme, l’animal, mais aussi les objets, un cendrier, le moindre brin d’herbe…» (Dominique Fernandez). Toute son œuvre respire l’amour de la nature et l’émerveillement devant ses beautés. «Il me semble que quand je mourrai et qu’on clouera mon cercueil, je verrai toujours en rêve ces aubes où, vous savez, le soleil vous éblouit déjà, ou bien les merveilleux soirs de printemps où, dans le jardin et au-delà, chantent les rossignols et les râles des genêts» (Ariane).

Tchekhov, à cet égard, n’a pas le souci que des humains, mais aussi de tout le vivant, en particulier des arbres très présents dans son œuvre. Il manifeste une grande sensibilité non seulement sociale, mais écologique. «Si Tchekhov porte en lui la marque du XIXe, sa plume aiguisée cerne déjà les symptômes des siècles à venir», déclare avec justesse la cinéaste.

Sur le fil du mystère

Le mot selfie dans le titre interroge, car il évoque en général une démarche un peu narcissique et superficielle aux antipodes de la profondeur du film et de la discrétion de la cinéaste. Sans doute un clin d’œil un peu ironique aux trois jeunes femmes qui se photographient devant la tombe de Tchekhov. Mais aussi une manière d’exprimer et assumer la subjectivité de son approche, d’inscrire ce projet dans le fil d’une biographie et d’une œuvre en bonne partie centrée sur la Russie.

Une façon sans doute également de souligner la trace d’un passage, de faire mémoire. De rendre Tchekhov présent et vivant, au-delà ou au cœur même de sa muséification. Vivant comme une feuille morte qui tourbillonne dans la lumière au bout d’un fil de soie arachnéen. Ce fil, à la fois solide et fragile, visible à la fin du film mais le plus souvent invisible, est celui avec lequel Dominique de Rivaz a tissé sa tapisserie avec patience et intelligence. Sans jamais ligoter Tchekhov, le figer dans un motif ou le prendre au piège de sa toile comme une araignée, mais en respectant son mystère qui, ultimement, nous échappe et est au-delà de toutes les images qu’on peut en faire.

Notes

Dominique de Rivaz, Un selfie avec Anton Tchekhov, louise productions, 2025.

Visible aussi gratuitement en streaming sur Play Suisse.